Jigsaw

(2002)

“Having never lived, Jigsaw must die for our sins.”

Le boulimique de productions Charles Band l’aura sans doute remarqué, mais il existe différentes “périodes” dans l’histoire de la compagnie. La plus connue et la plus glorieuse est évidemment l’époque Empire, soit juste avant la naissance officielle de la Full Moon, où Band aura fait ses premiers succès via des classiques comme Dolls ou Re-Animator. Puis c’est le déclin progressif, la chute vers le DTV qui est un marché encore très lucratif jusqu’à la première moitié des années 90s. C’est l’époque des premiers Puppet Master, Trancers et Subspecies qui, malgré de grosses différences budgétaires, vont permettre à la Full Moon Entertainment d’accéder à un certain triomphe dans sa catégorie. Puis tout s’écroule vers 1995: les films reçoivent encore moins d’argent, les tournages se délocalisent bien souvent en Roumanie et les séquelles sont tournées parfois simultanément (Puppet Master 4 et 5, Trancers 4 et 5), la qualité d’écriture en prend un coup dans le nez et les effets spéciaux descendant de plusieurs crans qualitativement parlant.

C’est la triste époque de la Full Moon Studios, et quelque part le début de la fin pour la firme, totalement désarçonnée par un déclin progressif des vidéoclubs et des conflits internes avec ses meilleurs associés. Le distributeur Paramount fout le camp, l’acteur Phil Fondacaro se fait de moins en moins présent, David DeCoteau ne tardera pas à quitter le navire et le pauvre Benjamin Carr va se retrouver à devoir scénariser tout seul à peu près chaque nouvelle production à venir.

Charles Band magouille comme il peut, et sur le papier son empire ne ressemble plus à rien. Certains films portent le nom Full Moon Studios, d’autres Full Moon Pictures, et il ouvre tout un tas de label pour classer son catalogue de productions: Alchemy, Big City, Pulsepounders, Pulp Fantasy, Surrender Cinema… Un beau bordel dans lequel on fini par s’y perdre et qui prouve que le Grand Mogol bataille comme il peut à travers la paperasserie pour économiser le moindre centime. Cela explique l’allure peu fraiche de certaines réalisations comme Curse of the Puppet Master, quasiment improvisée pour répondre à une demande des distributeurs.

L’espoir demeure malgré tout et on trouve toujours quelques perles: Blood Dolls et Retro Puppet Master en sont probablement les meilleurs exemples. Du Full Moon 100% pur jus tant dans l’apparence que dans le contenu. Pourtant, alors que les années 2000 débutent, certains auront remarqués l’émergence de produits très différents. Des productions Charles Band qui ne semblent l’être que de nom, comme si elles avaient été faites par une maison de production totalement différente. Ce sont les Killjoy, Hell Asylum et autres Cryptz ou Ragdoll…

Des films laids, tournés à la DV (le caméscope que n’importe qui peut acquérir, au rendu très laid puisqu’il s’agissait de la première génération d’appareils numériques, l’analogique avec son support magnétique mourant alors à côté de la VHS), joué par des acteurs qui n’en sont pas et disposant de peu de savoir-faire professionnel.

Les effets spéciaux réalisés par ordinateur sont primitifs, le montage n’a aucun sens du rythme et les scénarii sont blindés de trous car certaines séquences ne sont pas filmées ou sautent au montage. Pas d’erreur, c’est du pur Z, et Band patauge dedans jusqu’au cou tant il préfère la quantité à la qualité.

Ces sous-Full Moon sont presque un univers à part, tant il est difficile de démêler les manigances compliquées du père Band pour comprendre d’où vient quoi. D’un côté il y a quelques productions portant l’étiquette officielle (Killjoy, Demonicus), de l’autre il y a deux labels qui n’en sont en fait qu’un (Alchemy et Big City, de la Blaxploitation du gettho). Il y a les différentes réalisation de Danny Draven comme Death Bed, mais aussi des films totalement indépendant qui ont été rachetés et renommés afin de gonfler le catalogue. On trouve ainsi un Witchouse 3 qui ne ressemble pas aux deux autres et un Ancient Evil 2 qui s’appelait auparavant Guardian of the Underworld.

En un mot, la Full Moon fait de la sous-traitance et ne garde qu’un œil distrait sur le résultat. C’est particulièrement le cas avec Tempe Entertainment, la petite boite fondée par J.R. Bookwalter (réalisateur du sympathique The Dead Next Door), qui a d’abord filé quelques coups de main en créant les génériques de début sur quelques titres. Faut dire que Bookwalter a tiré une sacré épingle du pied de Band en montant son Curse of the Puppet Master en catastrophe depuis une chambre d’hôtel. Reconnaissant, le producteur lui offrit en retour la réalisation de Witchouse II avant d’embaucher son entreprise pour s’occuper de quelques œuvres supplémentaires: HorrorVision, Dead & Rotting, Hell Asylum…

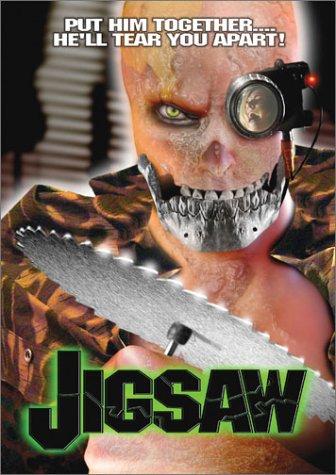

…et donc Jigsaw, qui n’a rien à voir avec le huitième volet de la saga Saw que vous avez pu voir récemment au cinéma. Il s’agit d’un slasher bas de gamme, sans gore, se déroulant dans un maximum de deux décors (une salle de classe et un bar qui fait très faux) et qui tape dans le surnaturel puisque l’assassin est ici un… mannequin. Ce détail confirme la participation de Charles Band dans le projet, du moins dans l’idée de base, puisque l’on sait le bonhomme passionné par les pantins et poupées au point que l’on en retrouve dans pratiquement chacun de ses films. Cependant celui-ci n’est pas une réplique miniature mais bel et bien un mannequin de supermarché, rayon vêtements pour Homme.

La chose est dirigée par un duo, Don Adams et Harry James Picardi, qui écrivent, réalisent et montent le tout ensemble. Pas leur premier coup d’essai puisqu’ils sont responsables de quelques Z obscures avant cela, mais sans doute la plus “grosse” opportunité de leur carrière vu le commanditaire. A la même période, ils bossaient déjà pour lui en tant que monteur et on tripatouillé les bobines de Ancient Evil, Witchouse, Killjoy 2 et même du sous-estimé The Dead Hate the Living ! De nos jours, Adams a même gagné du galon puisqu’il s’est occupé de trucs plus prestigieux comme Fright Night 2 (la suite du remake, en fait un deuxième remake) et Détour Mortel 6.

Ensemble ils accouchent d’une histoire qui, croyez-le ou non, est presque trop ambitieuse et réussie pour le type de production à laquelle elle se retrouve attachée !

Visez plutôt: le scénario raconte comment des personnalités disparates, mais réunies au sein d’une même classe d’art plastique, se retrouvent avec un étrange devoir à remplir. Chacun se voit attribuer un morceau de mannequin à customiser à sa convenance, l’idée étant de réassembler le tout pour former une sorte de Cadavre Exquis qui représenterait l’esprit de leur groupe. Un improbable golem né de leur imagination collective et réunissant tous leurs secrets, leurs démons intérieurs, leurs vices. Et des squelettes dans le placard, certains en ont de très gros qui vont alors leur éclater au visage d’ici la fin du film.

A la manière d’un certain bonhomme de carnaval, cet “homme-puzzle” (Jigsaw Man, ou juste Jigsaw pour faire court) est censé être brûlé en une pseudo cérémonie, façon symbolique de cautériser les blessures intérieurs de ses créateurs. De la psychologie de bazar qui ne va pas fonctionner puisque la créature va au contraire prendre vie, s’attaquant aux élèves et prélevant des morceaux sur leur corps comme s’il voulait lui aussi assembler son propre mannequin. Cadavre exquis, disait-on ! Et la tagline sur l’affiche s’en retrouve d’ailleurs toute inspirée: “Put him together and he’ll tear you apart”. On comprends alors comment peut se développer l’angle Slasher qui suit: le mannequin utilisera ses accessoires pour se débarrasser de ceux qui l’ont fabriqué, chaque victime se retrouvant assassinées à l’aide d’un élément relatif à sa personnalité. En quelque sorte, ils sont tués par leurs propres démons.

Le concept n’est pas nouveau et on peut d’ailleurs faire le rapprochement avec le très mauvais The Fear et sa suite, Fear: Resurrection, où Morty, un mannequin surnaturel, tuait ses proies en fonction de leurs phobies ou de leurs sombres passés. Jigsaw fait-il mieux ? Oui et non.

Les deux Fear étaient comme des épreuves à subir, des films mous et chiants avec des personnages dont on se moque, sans inventivité et blindés de clichés. Mais l’aspect visuel était un minimum plaisant puisque le matériel employé était bien au-dessus du simple caméscope de supermarché. La réalisation, plate et basique, était tout de même acceptable et permettait au moins le confort des yeux à défaut d’autre chose. Ici c’est tout le contraire, Jigsaw s’avérant être laid, parsemé de jump cut, de musiques d’archives empruntées à MP3.com et de cadrages approximatifs, tandis que la mise en scène est littéralement absente (nombres de scènes auraient pu avoir plus d’impact si elles avaient été dirigées autrement). Les acteurs sont catastrophiques et les effets spéciaux inexistant. Et malgré ça, il y a une réelle volonté de jouer sur le côté psychologique via l’antagoniste et ce qu’il représente. Les personnages sont parfois moins creux qu’il n’y parait et les traumas de certains sonnent vrais (abus domestique) ou révoltant (victime d’inceste et tentative de suicide).

Les Fear sont des films techniquement plus recommandables, facilement regardable, mais Jigsaw possède une véritable substance, bien que terriblement maltraitée par des valeurs de productions au ras des pâquerettes.

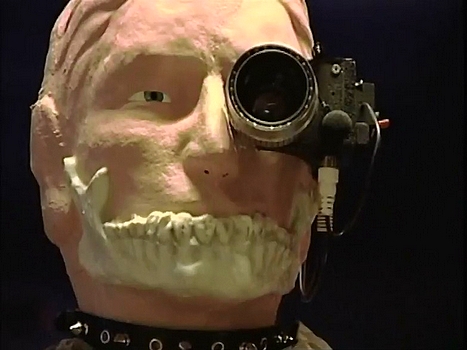

L’un des gros intérêt du film est évidemment de découvrir comment les morceaux du mannequin vont être décorés, et pour quelle raison. Ainsi l’idiot de service greffe une scie circulaire à l’un des bras, parce qu’il y a le mot “saw” (scie) dans “jigsaw”, preuve de son manque flagrant d’intelligence. Une femme battue fait de la faïence à partir de sa vaisselle brisée suite à une énième dispute violente, évoquant son terrible quotidien. Il y a l’héroïne qui, étant parfaitement ordinaire et inintéressante, ne s’est trouvée aucune inspiration et s’est contentée de faire un collage d’articles de journaux sur un bras. On peut lire cela comme un signe de superficialité ou d’effacement, et le gag est qu’à la fin du film, lorsque Jigsaw débarque pour s’en prendre à elle, il finira par l’ignorer totalement et attaquer celui qui se tient juste à côté d’elle ! La tête est conçue par un asocial mi-timide, mi-rebelle, qui lui collera une mâchoire en acier et une caméra à la place d’un œil, afin de lui donner des allures de robot difforme. Son professeur lui diagnostique alors une phobie de la technologie et une peur d’être constamment épié, façon Big Brother.

Et ceci d’avoir une certain impact dans les évènements, puisque les images filmées par Jigsaw sont diffusées en direct (sans câbles ni Wi-Fi en 2002, il faut faire avec) sur le téléviseur d’un bar du coin, les uns pouvant observer le striptease privé d’une étudiante, les autres être témoins des actions du tueur. Mais surtout le tueur s’en servira pour feinter son monde, laissant sa tête quelque part pour donner sa position aux spectateurs, tout en envoyant son corps commettre un crime autre part !

Et puis il y a l’incroyable histoire de l’habituelle bimbo à la sexualité exacerbée. Du genre à allumer les clients de bar pour se faire payer sa bière. Celle-ci a simplement attachée un fusil à canon scié sur le bras de Jigsaw, mais son explication est le meilleur moment du film. Et la “délurée” de nous raconter comment son père, un alcoolo, a prit l’habitude d’abuser d’elle depuis ses 12 ans. Un prédateur qui s’est assuré de son silence par des menaces: “Dieu brûlera la maison” dit-il, si elle raconte ce qui s’est passé.

La victime explique avoir subit cela pendant des années, prenant sur elle de satisfaire son paternel pour protéger sa petite sœur qui grandit alors, jusqu’à ce qu’elle se fasse violer à son tour. La situation rend les gamines suicidaires et elles récupèrent un fusil. La plus jeune va se donner la mort en première, de peur de ne pas y arriver et d’être abandonnée par son aînée. L’autre n’a évidemment pas pu se tuer et culpabilise désormais, se voyant comme une lâche n’ayant pas tenue sa promesse de suivre sa sœur.

Autant dire que la révélation jette un froid, et pas que dans le film. Il y a même ce détail glaçant des cartouches sur lesquelles les jeunes filles ont écrit leurs noms avec du vernie à ongle. Et ensuite, comme pour montrer a quel point le personnage est psychologiquement (et sexuellement) détruit, voilà que la demoiselle va aussitôt se remonter le moral en entamant une danse sensuelle devant tout le monde, allant jusqu’à mimer une branlette sur le canon du fusil ! Malgré son physique avantageux et ses déhanchés, il est impossible de d’apprécier sur son numéro.

Du reste, Jigsaw porte également un collier de chien, un large manteau militaire ainsi qu’une crête de punk faite en fusées de feu d’artifices. Des choix grotesques et qui s’expliquent sûrement par la fenêtre de tournage ultra-réduite et l’impossibilité de créer un monstre satisfaisant dans ces conditions.

Crucifié sur un bûcher, tel Jésus, la raison de sa résurrection demeure mystérieuse et certainement perdue dans une scène coupée: on peut en effet distinguer un certain “man with the sombrero” au casting, qui n’apparait nulle part dans le film. Et pourtant un gag du générique de fin insiste sur son importance, déclarant que “Tous les personnages présentés dans ce film – à l’exception de L’Homme au Sombrero – sont fictif”. Voilà qui mériterait d’écouter le commentaire audio des responsables sur le DVD Zone 1 du film, hélas je n’avais que le Z2 anglais sous la main.

Quoiqu’il en soit, le tueur se montre plus généreux qu’on ne l’aurait cru. On peut souvent l’apercevoir en arrière-plan, immobile tel Michael Myers ou copiant ça démarche rigide sur les zombies de George Romero. Il étrangle un type au fil de fer barbelé, bat à mort le mec d’une de ses créatrice sous fond de Death Metal, exactement comme celui-ci frappait sa petite amie, et, caché dans un véhicule, perfore le siège et le torse du conducteur d’un seul coup, à l’aide de sa lame circulaire motorisée.

Il sait aussi se montrer facétieux, comme lorsqu’il provoque une crise cardiaque chez un vieux barman. Plus tôt dans le film, celui-ci se plaignait de ne jamais entendre une chanson de country à travers son Juke Box, et voilà que la musique tant désirée se met en route tandis qu’il décède…

Dommage qu’on ne le voit jamais démembrer ses victimes, ce qui arrive toujours hors-champ. Dommage aussi qu’on ne le voit pas construire son fameux mannequin “humain”, ni ce qu’il en fera ensuite (je suppose qu’il se fabrique une Bride of Jigsaw qui ressemblera à celle du Sadique à la Tronçonneuse, ou, vu que la tête récupérée est celle d’un homme, peut-être se construit-il son propre corps ?), sachant que les membres arrachés ne correspondent pas toujours à ceux que ses proies avaient personnellement modifiés…

La mort de la bimbo, finalement tuée du coup de fusil qu’elle n’avait jamais osée se donner, est décevant car arrivant trop vite et sans impact émotionnel. On peut également regretter une absence de tension dans la présentation de Jigsaw: plutôt que de le montrer être assemblé petit à petit, au fur et à mesure de la présentation de ses éléments, il demeure invisible car placé dans un coin de l’arrière-plan, caché par un protagoniste. Et subitement le voici, sans prévenir. C’est l’un des nombreux soucis a attribuer au montage très perfectible du film (pourtant conçu par deux monteurs professionnels dont ce n’est pas non plus le premier coup d’essai), entre d’horribles filtres bleus ou noir et blanc et les problèmes de rythmes. Citons aussi le recyclage d’une scène de fin placée en introduction, histoire de gonfler les 74 minutes de durée à 79, ainsi qu’une fin abrupt, incomplète presque, se terminant après une scène tout en laissant beaucoup de questions en suspens.

La décence m’oblige de citer l’extrait de Retro Puppet Master vu à la télé, et la scène finale où l’héroïne apparait ligotée en sous-vêtements, afin de relever un peu le niveau. Mais en conclusion, malgré de bonnes idées pour créer un Boogeyman un peu plus cérébral que d’habitude, utilisant les tourments et conflits des protagonistes pour mieux les hanter et les abattre, Jigsaw n’a pas ce qu’il faut pour se mesurer à la concurrence. C’est un Z pas plus remarquable qu’un autre, un Full Moon mineur et un Slasher de plus à une époque on l’on n’en trouvait à la pelle suite aux succès des Scream.

Et si la collaboration entre Charles Band et Tempe Entertainment a perduré encore un peu avec Bleed et Scared / Cut Throat, Jigsaw marque le dernier film d’alors à porter le label Full Moon Studios, Charles Band établissant alors Shadow Films pour une période de seulement deux ans. A la suite de ça, le producteur va tomber dans ses pires travers: le clipshow, recyclage d’extraits de films combinés en un “long-métrage”, et les fausses anthologies, où il raccourcis d’anciennes productions pour en faire tenir trois en un titre. C’est la naissance de la seconde Full Moon Pictures, avec ses Gingerdead Man, ses Evil Bong et ses Puppet Master sous assistance respiratoire.

La décadence d’un empire avant son anéantissement, en somme.

“Stop screwing around and… let’s screw around !”

Commentaires récents