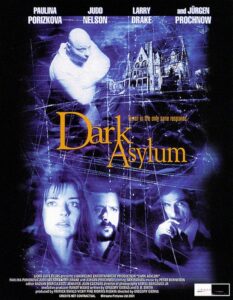

Dark Asylum

(2001)

Le réalisateur de Centipede ! nous présente sa version de Hannibal Lecter, un serial killer super intelligent surnommé The Trasher, parce qu’il a pour habitude de tuer à côté des poubelles et bennes à ordures. Il faut dire qu’il a fait son nid dans les égouts et n’émerge que pour assouvir ses pulsions de prédateur, disparaissant aussitôt le méfait accompli en embarquant les corps avec lui. Avec vingt-deux victimes au compteur, plus trente-cinq meurtres similaires à travers plusieurs états, il est traqué tant par le FBI que la police et se retrouve un jour appréhendé lorsqu’un brave flic entend un hurlement venu des profondeurs de la ville et comprend sa combine. En attendant que les fédéraux ne l’embarquent, les autorités doivent le garder sous surveillance pendant une petite heure et le transfert dans un asile qui vit ses dernières heures, tel le commissariat d’Assaut. Une psychiatre est convoquée pour communiquer avec lui, mais elle est convaincue par son collègue – le directeur du centre qui est sur le point de tout perdre – de le laisser faire à sa place.

Les docteurs n’avertissent pas l’équipe de sécurité et le psychopathe en profite pour s’échapper, comptant bien fuir les lieux avant l’arrivée des renforts. Il massacre rapidement tout le monde à l’exception de la jolie dame, et les deux se lancent dans un jeu du chat et de la souris qui hélas balance par la fenêtre tout ce qui avait été construit jusqu’à maintenant à propos de l’esprit brillant du criminel et d’un traumatisme passé de l’héroïne, au profit d’un banal slasher qui échoue sur toute la ligne. Car non seulement chaque meurtre a lieu hors-champ, mais en plus le Trasher dégomme la totalité du casting dès son évasion, limitant le film à un long jeu de cache-cache où il ne se passe rien puisqu’il ne reste plus personne à trucider ! Pas un maquillage grotesque ou même une giclée de sang, et hormis quelques membres coupés dans le repaire du tueur et ce passage amusant où les forces de l’ordre ramassent des débris humains à la pelle pour les mettre dans un sac, le film est incroyablement vide et austère.

Le metteur en scène n’exploite pas son décor, se contentant des couloirs, conduites d’aération et cages d’ascenseur habituelles alors qu’il aurait pu jouer avec les cellules ou les machines thérapeutiques qui donnent aux hôpitaux psychiatriques toute leurs personnalités. Il aurait été préférable de rester dans les égouts inondés du début, tellement plus prometteur puisque l’assassin y avait installé une bibliothèque et un petit laboratoire, se cachant sous l’eau parmi les cadavres pour tromper les intrus. Heureusement la conclusion nous y ramène, imitant Aliens lorsque l’héroïne s’y aventure fusil en mains pour récupérer sa gamine kidnappée. Reste quelques idées et images intéressantes comme cette tête broyée contre les barreaux de cellule, ce pauvre concierge qui avale la clé convoitée par le meurtrier pour le ralentir, ignorant que celui-ci n’hésitera pas à lui arracher des entrailles, et le fait que l’antagoniste fabrique pièges et explosifs pour se débarrasser de larges groupes. Les héros s’y tentent aussi, mais on ne peut que sourire devant leur invention ridicule qui consiste à une tapette à souris reliée à une batterie de voiture et quelques bidons d’essence.

S’il faut aussi reconnaître à Dark Asylum d’être techniquement soigné avec de bons éclairages, c’est surtout le casting qui le sauve du naufrage, avec Larry Drake dans le rôle principal. Il a connu des jours meilleurs tant physiquement que professionnellement, mais l’acteur de Darkman se montre néanmoins imposant grâce à sa forte carrure, son regard menaçant et sa voix grave mais posée. Il flirte plus d’une fois avec le ridicule, la faute à son apparence qui lui donne des airs d’Oncle Fétide de La Famille Addams: il est chauve, albinos et vêtu d’une camisole qui arrondit encore plus ses formes, le faisant presque ressembler à un œuf. Entre ça et son refuge souterrain plein de flotte, il est clair que le Pingouin de Batman Returns fut une grosse source d’inspiration. Malgré tout le personnage intéresse, comme lorsqu’il effraie un flic nerveux d’un simple regard pour l’inciter à lui tirer dessus afin de ne pas être prit vivant, ou quand il n’hésite pas une seconde à se couper la main à la hache après avoir été menotté à une bombe artisanale.

A ses côtés on retrouve Jürgen Prochnow (L’Antre de la Folie), qui est l’un des premiers à disparaître, et Judd Nelson (Breakfast Club), qui ne débarque pas avant la quarantième minutes, et bizarrement tous se montrent extrêmement professionnel et impliqués malgré la petite ampleur de la production. Citons aussi la mannequin Paulina Porizkova (vite croisée dans Arizona Dream), très convaincante en psychiatre coincée qui s’émancipe, même si le film, décidément peu graphique, n’exploite jamais son physique avantageux.

Pour moi, Larry Drake restera à jamais le ricanant Dr. Rictus du film éponyme.

Absolument, et ici il en incarne d’ailleurs l’extrême inverse.