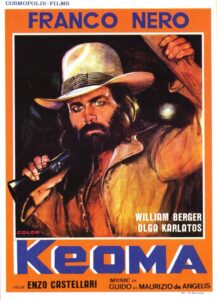

Keoma

(1976)

“Non ha bisogno di me. È un uomo libero. E chi è libero non ha bisogno di niente !”

Arrivé au milieu des années 70, le western commence à s’essoufler sérieusement et même le cinéma Bis italien est contraint de le reconnaître, mettant la pédale douce sur ce genre jusqu’ici très prolifique. Cela n’empêcha pas certains de vouloir continuer à le faire vivre et des films continèrent à sortir jusque dans les années 80 et 90, même si beaucoup moins nombreux. Débarquant en 1976, Keoma n’est donc ni le dernier, ni même un représentant du déclain, et pourtant il semble clore définitivement le chapitre en troquant le style « à la Sergio Leone » souvent imité pour quelque chose de plus expérimental. Une impression qui se retrouve jusque dans les racines du projet, lancé par le réalisateur Enzo G. Castellari et le producteur Manolo Bolognini alors qu’ils n’ont ni scénario, ni idée. Ils n’ont que le titre, trouvé par Bolognini alors qu’il cherchait un nom d’origine Native américaine pour le héros, trouvant ce “Keoma” dont il se méprend sur la signification: selon lui cela veut dire “liberté”, en réalité cela veut dire “lointain” (far away). Les deux hommes furent malgré tout séduit par la consonnance et la fausse signification qu’ils en avaient.

Pour jouer le personnage, Castellari choisi naturellement son ami Franco Nero, qui incarna dix ans plus tôt l’inoubliable Django, et celui-ci accepte tant par amitié que– là encore – par intérêt devant ce nom mystérieux, et tant pis s’il n’y a pas d’histoire. C’est ce cannibal de George Eastman qui est embauché pour pondre l’intrigue, et en apprenant que Nero est déjà engagé, il se lance dans rien de moins qu’une suite officielle de Django qui va progressivement se métamorphoser en quelque chose d’original à force d’influences divergentes. Son traitement fut ensuite passé au duo Mino Roli et Nico Ducci, qui avaient déjà écrit le sérieux ¡ Mátalo ! et l’humoristique Carambola (retitré Mon Nom est Trinita chez nous) auparavant, lesquels bouclèrent le script juste trois jours avant que le tournage ne commence ! Ni Castellari ni Nero n’apprécièrent le résultat, jugé inapproprié, et Keoma se retrouva totalement improvisé, le metteur en scène réécrivant les scènes jours après jours et permettant à l’équipe et au casting de balancer leurs idées. Cela aurait dû être un désastre, et pourtant c’est cette façon de faire qui permet à l’oeuvre de se démarquer.

A priori le point de départ n’est pourtant pas bien original: fils d’une véritable légende de l’Ouest, Keoma rentre chez lui après avoir combattu pour les Nordiste durant la guerre de Secession. Mais sa ville a changée durant son absence, frappée par la peste et sous le joug d’un Sudiste rénégat qui fait sa loi avec l’aide de quelques hommes. Les malades sont parqués dans une mine, les habitants sains doivent vendre leurs terres au tyran et quiconque se rebelle est abattu. Pire, les criminels se sont alliés aux frères de Keoma, avec qui il est en conflit depuis toujours puisque nés d’une autre mère. Lorsqu’il sauve une femme à son arrivée, l’ancien soldat va se mettre tout ce petit monde à dos, tandis que son géniteur va refuser d’intervenir car ne désirant pas tuer ses propres enfants. C’est avec l’aide de George, un ancien compagnon Noir qui fut le servant de son père, et du médecin de la ville qu’il va tâcher de stopper les brigands et la maladie, et peut-être régler ses comptes une bonne fois pour toute avec sa famille… Sauf qu’ici les choses sont loin d’être aussi simple qu’il n’y paraît et que le héros n’agit pas seulement par bonté d’âme.

D’emblée le protagoniste marque par sa différence avec les autres cowboys du genre puisqu’il n’opère ni par vengeance ni par appât du gain, mais pour comprendre le sens de sa vie. C’est la même raison pour laquelle il est parti en guerre, expliquant ne pas avoir gagné, mais simplement avoir été du côté des vainqueurs. A moitié Indien et laissé à sa tribu par son paternel, il fut le seul survivant d’un massacre et recueilli sur le tard, s’attirant les foudres de ses demi-frères qui comprirent bien vite qu’il a toujours été le préféré. Battu et humilé par ces derniers, il trouva du réconfort auprès d’un serviteur Noir aussi doué à l’arc qu’au banjo, et il n’est pas difficile de comprendre que si Keoma est devenu un as du Colt et un bagarreur, c’est plus pour se défendre et se trouver une identité qu’être le bad ass de service. Il ne cache pas son mépris pour la population qui se laisser marcher sur les pieds par crainte de voir leurs proches se faire tuer, et cela reviendra le hanter plus tard lorsqu’il se trouvera dans la même situation. Il insulte même de façon raciste son héros d’enfance en découvrant que celui-ci est devenu une épave alcoolique.

Bref, Keoma n’est pas vraiment le justicier bienfaiteur que l’on a l’habitude de croiser, et même son apparence surprend puisqu’il ressemble à un hippie avec sa grosse barbe et ses cheveux longs, se baladant souvent torse nu avec un manteau ou un châle sur les épaules. Même l’habituel revolver est remplacé par une arme plus massive, ce fusil à canon scié et crosse coupée que l’on peut aussi trouver dans Mad Max, avec qui Keoma possède quelques points communs. Mais surtout le bonhomme possède une caractéristique très particulière puisqu’il est capable de voir la Mort, laquelle a toujours été à ses côtés depuis son enfance et avec qui il entretien la conversation. Celle-ci prend la forme d’une vieille femme trimballant un chariot rempli d’objets, et elle apparaît à chaque fois qu’une vie va prendre fin. Inutile de dire que celle-ci intervient souvent vu l’état dans lequel se trouve la ville, et notre métis Indien n’est pas sans se demander si elle est enfin là pour lui. Une relation intéressante qui trouve tout son intérêt dans la conclusion, quand le duel final entre Keoma et ses frères a lieu tandis qu’une femme enceinte accouche à proximité.

L’idée provient du Macbeth de Shakespeare, où le héros discutait là aussi de son avenir avec une vieille sorcière en début d’histoire, mais il est plaisant de voir que Castellari ne s’est pas contenté de reprendre la scène telle qu’elle, sa Mort n’ayant aucune influence directe sur les actions du protagoniste et agissant plus comme une Cassandre ou une Sibylle. Elle questionne les décisions de Keoma, le supplie même à la fin, alors qu’il fuit en abandonnant apparemment lâchement un nouveau-né derrière lui après qu’il soit lui-même devenu un orphelin. Ajoutez à cela quelques éléments biblique comme la crucifixion du héros à une roue de chariot par ses propres frères, qui portent le corps sans vie de leur père après une fusillade afin de le faire se sentir coupable, le symbolisme de cette femme enceinte qui échappe miraculeusement à la peste mais que tout le monde veut lyncher en pensant qu’elle est contaminée, quelques accents possiblement freudiens dans sa relation avec Keoma (il prétend sa sauver car son enfant à le droit de vivre, mais la chanson du film déclare que c’est parce qu’elle ressemble à sa mère), et même un peu de nihilisme (“Le monde est pourri” balance Keoma à la Mort), et vous comprendrez qu’il y a là plus de substance qu’à l’accoutumée.

Et pour quiconque voudrait inverser l’expression “style over substance”, soyez prévenu: Keoma est extrêmement stylisé, Castellari utilisant des effets plus modernes que d’habitude avec une caméra sacrément mobile qui remplace le traditionnel plan panoramique statique. Cela dynamise sacrément l’action, comme lorsque Keoma est retranché en haut d’une tour en bois tandis que le cadrage opère un mouvement de 180° pour nous révéler qu’il est encerclé par ses adversaires au sol alors qu’ils le mitraillent. Quelques plans subjectifs à la Sam Raimi / Scott Spiegel font des merveilles, comme celui se trouvant derrière une cible se faisant progressivement trouée par deux tireurs, ou lorsque nous voyons à travers les yeux du protagoniste sur le point d’attaquer quatre adversaires, sa main placée devant lui avec chacun de ses doigts tendus cachant ses opposants qu’ils baissent un à un, comptant ceux qui vont mourir. Et bien sûr il y a les ralentis empuntés à Sam Peckinpah qui ponctuent régulièrement les fusillades et les mises à mort. Cela va parfois un peu trop loin d’ailleurs, comme durant l’exécution de George.

Blessé pendant un combat, celui-ci pousse un interminable cri de douleur qu’il va répéter encore et encore tandis que le tireur continue de le plomber. La scène se veut tragique – et sacrément cool en même temps puisque la victime s’avance vers son assassin malgré les balles pour aller l’étrangler, mais il est désormais difficile de ne pas penser à la fameuse scène Karateci Kız avec ce moustachu beuglard, devenu un véritable meme Internet il y a quelques années. Rien qui ne ruine le film cependant, d’autant que la séquence se conclue avec le bruit d’un banjo cassé, écho à un triste discours du personnage qui expliquait n’avoir plus que trois cordes à son instrument et qu’il mourrait le jour où elles casseront. Ce qui nous amène à la musique, généralement l’un des points forts de tout western spaghetti, mais ici franchement discutable. C’est Oliver Onions qui compose, alias Guido et Maurizio De Angelis, duo qui s’occupa de la musique de nombreux Bis (2019, Après la Chute de New York, Torso, Yor, le Chasseur du Futur) et qui réalise ici un score instrumental merveilleux… mais complètement gâché par les paroles.

Une chanteuse à la voix chevrotante ruine la mélodie en nous balançant d’interminables tirades qui auraient méritées d’être sérieusement raccourcies, d’autant que son anglais est loin d’être parfait et semble parfois être récité phonétiquement. Elle est rejointe par Franco Nero lui-même, dont la voix profonde aurait pu être un plus, mais qui n’a visiblement aucune expérience en la matière et n’aide donc en rien ! Il y avait de l’idée pourtant, car les musiciens se sont inspiré de Leonard Cohen et semblent avoir voulu compléter l’intrigue en créant une véritable narration nous informant à propos des personnages et de leurs émotions, tout en offrant quelques informations supplémentaires à propos des évènements. La solution la plus simple est parfois la meilleure, et Keoma ne rejoint aucunement Django, Le Grand Duel, On l’Appelle Trinita et tous les westerns auxquels participa Ennio Morricone, mais on ne pourra pas lui reprocher d’avoir tenté quelque chose de différent et d’ambitieux, d’autant que cela colle parfaitement à l’ambiance expérimentale du film. Et aussi intrusive soit-elle, la musique ne vole jamais la vedette.

Avec la mise en scène ce sont les acteurs qui dominent, à commencer par Franco Nero, impeccable dans le rôle de cet homme hanté par sa propre existence. A ses côtés la magnifique Olga Karlatos, inoubliage nageuse topless prise en sandwich entre un requin blanc et un zombie sous-marin dans L’Enfer des Zombies, qui incarne là un archétype de l’innocence, et l’ancien athlète Woody Strode dans le rôle de George, dont la carrière se gausse quand même des Dix Commandements de Cecil B. DeMille et du Spartacus de Kubrick (bon, entre un Bride of the Gorilla et un Kingdom of the Spiders quand même). Dans le rôle du leader Sudiste on retrouve l’ultra Bisseux Donald O’Brien (Emmanuelle Chez les Cannibales, Yéti, le Géant d’un Autre Monde, Zombie Holocaust), et dans celui du père Shannon c’est William Berger (Apocalypse dans l’Océan Rouge, Ironmaster, la Guerre du Fer, le Hercule avec Lou Ferrigno). Une belle brochette de talents qui, couplée avec le boulot formidable du réalisateur et du producteur pour accentuer les valeurs de production, permet à Keoma de s’élever bien au-dessus de la moyenne.

Cela n’empêcha pas quelques distributeurs de mettre toutes les chances de leurs côtés en transformant le film en une énième fausse suite de Django, avec pas moins de deux titres alternatifs: Django Rides Again et Django’s Great Return. Comme le disent les anglophones, things have come full circle. Cependant Keoma s’impose de lui-même, et s’il n’a jamais connu de clones comme d’autres légendes de l’Ouest italienne (Sabata, Sartana, Trinità et j’en passe), cela fait maintenant des années que Enzo G. Castellari tente de produire une suite, toujours avec Franco Nero dans le rôle principal. Nommé un temps Keoma Rise puis The Fourth Horseman, le projet est coincé depuis toujours en pré-développement et fait presque rêver, mais un coup d’œil sur l’équipe vient refroidir un peu puisque le but semble plus être de faire du fan service qu’un véritable film. Le casting réunirait ainsi des noms reconnaissable comme Fred Williamson, Götz Otto, R.A. Mihailoff (Leatherface dans Massacre à la Tronçonneuse III), avec aussi des apparitions de Ruggero Deodato et Mick Garris, dont on se demande un peu ce qu’il fout là.

Ce serait également un crossover avec Sartana, toujours joué par Gianni Garko, et l’histoire a été co-écrite avec le scénariste Lorenzo De Luca (le Anthrophogous II de 2022, ce qui créé un lien rétroactif avec George Eastman). Certaines fiches à la véracité plus ou moins douteuse évoquent aussi la présence de Bill Moseley, Caroline Munroe, Fabio Testi, Joe Dante, Kane Hodder, Michael Berryman et Sho Kosugi. A croire que l’idée est leur est venue lors d’une convention. A l’heure de la Geek Cutlure opportuniste cela semble malheureusement trop artificiel pour faire vrai et il serait préférable que la chose ne voit jamais le jour. Après tout la dernière scène de l’originale est si forte, et keoma / far away correspond tellement mieux au personnage que “liberté” que cela ne ferait que ternir l’image que l’on en garde, et cela serait vraiment dommage.

Commentaires récents