Body Melt

(1993)

The first phase is hallucinogenic.

The second phase is glandular.

The third phase is body melt.

Philip Brody c’est le fondateur du groupe expérimental → ↑ → (ça se prononce “tsk tsk tsk”, ou “tch tch tch” selon votre diction), de la musique australienne se classant dans le registre “art rock”. Un projet multimédia qui l’amène à toucher à la vidéo, réalisant dix courts-métrages en Super 8 qu’il réunira en une compilation en 1982, époque à laquelle il rencontre le producteur Rod Bishop qui va travailler avec lui sur son dernier album en date. L’expérience aura marqué les deux hommes car les voilà de nouveau ensemble dix ans plus tard avec ce Body Melt, film gore que l’artiste semble d’abord vouloir créer sous la forme d’une série de courts-métrages à la manière de son précédent opus, comme l’indique ce crédit au générique où il est présenté non seulement comme scénariste mais aussi auteur des “nouvelles” qui composent l’histoire. Mais, probablement sous les conseils de Bishop et en vue d’une exploitation commerciale, le projet se développa en long métrage ordinaire, ce qui nécessita des réécritures, et cela s’en ressent tant le résultat alterne entre le fil rouge et les sketches de façon assez chaotique et rythmée.

Plutôt amusant en un sens car, à peu de choses près, voilà exactement ce qui est arrivé à Jim Muro sur Street Trash, qui commença lui aussi comme un court-métrage avant d’être “gonflé” pour devenir le film que l’on connait, connectant de manière parfois hasardeuse les images déjà existantes (des clochards explosant sous l’effet d’une boisson toxique) à la nouvelle intrigue (un flic enquête sur l’affaire et un sans-abri se fait pour ennemi un vétéran du Vietnam complètement fou). Body Melt partage du coup les mêmes origines, le même montage bordélique, les mêmes thèmes et le même type d’effets spéciaux ; tant est si bien qu’en France, il fut retitré… Body Trash ! A la place du Viper, il est ici question de l’E-59, une drogue de synthèse visant à améliorer le cerveau humain et l’ouvrir à de nouvelles perceptions cognitives. Problème: les chimistes n’ont pas encore trouvé le bon dosage et du coup le corps ne peut gérer la transformation, s’autodétruisant de façon atroce. La compagnie pharmaceutique responsable s’inquiète car elle a récemment lancée des tests illégaux sur des sujets humains dont le triste sort risque d’alerter les autorités…

Le sujet principal s’intéresse aux deux dirigeants de cette affaire, l’une grillant toutes les étapes puisque ayant conclu un deal avec une grande chaine de distribution, l’autre réalisant que son ancien partenaire viré il y a bien longtemps est à l’origine de l’instabilité du produit, et deux flics enquêtent mollement entre chaque segment censé représenter les différents stades de progression de la substance. La première phase est hallucinogène, comme le montre le premier cas où un ancien drogué qui tente de se refaire une santé commence à avoir des visions récurrentes d’une jeune femme à problèmes et au visage tuméfiée qui a besoin d’un endroit où dormir. Plus tard il s’imagine avec la demoiselle désormais guérie et séductrice, mais qui se révèle être une tueuse en série collectionnant les côtes de ses victimes (qu’elle range dans un écrin en forme de cage thoracique). La seconde phase est glandulaire, signe que le corps commence à lâcher, ce dont va faire les frais une pauvre femme enceinte qui accouche prématurément d’un tas de placenta toujours vivant ! La chose s’en ira attaquer son père tandis que la maman va voir son gros ventre lui exploser à la figure.

La dernière phase est la liquéfaction de l’organisme, ce qui arrive évidemment à la conclusion de chaque histoires mais se retrouve particulièrement illustré dans le dernier acte où une petite famille se rend au centre de fitness de la compagnie et où ils vont être, comme la plupart des employés se dopant avec leur propre création, victimes des effets les plus dévastateurs du E-59. Mais avant ça les scénaristes sont contraint d’inventer un épisode supplémentaire qui dérive pas mal du sujet initial, pour rendre hommage à un pan plus traditionnel de l’ozploitation avec ces rednecks dégénérés peuplant l’Outback. Un mini-remake de Massacre à la Tronçonneuse où deux cobayes du laboratoire se perdent en chemin et rencontrent une famille de dégénérés consanguins dont le patriarche n’est autre que l’inventeur de la dangereuse drogue, ayant expérimenté sur lui-même avant d’être trahi par son collègue. Vivant désormais en ermite avec sa progéniture difforme et abrutie, il va devoir faire le ménage lorsque sa fille, une nymphomane cannibale, massacre un des visiteurs. Une sorte d’aparté où l’humour prime sur la violence, un peu à la manière de Nothing But Trouble dont il partage le côté cartoonesque.

Le réalisateur préfère donc dévoiler le décor atypique dans lequel ces personnages évoluent plutôt que de nous montrer leurs actions sanguinaires: on y croise des cabanes en tôle peintes à la main façon fête foraine, des totems constitués de peluche et la maison possède un passage secret menant à une salle entièrement couverte de posters, jouets, masques et autres babioles colorées. La famille possède un chien qui n’a que trois pattes, un perroquet “sexy”, une voiture qui ne roule qu’en cercle et elle chasse le kangourou à coups de pierres pour se repaitre de leurs glandes surrénales. C’est pratiquement un tout autre film, même si le lien scénaristique demeure (l’ancien scientifique est parti avec la formule nécessaire à la stabilisation de l’E-59 afin de se venger) et que le facteur body horror est conservé via les déformations physiques des petits mutants qui sont victimes d’innombrables bosses, tumeurs et verrues. C’est là que Body Melt souffre un peu des révision visant à en faire un long métrage puisque l’on pourrait entièrement couper cette section du film sans rien perdre de l’intrigue.

Sans doute la raison pour laquelle le montage enchaine les séquences de façon très tumultueuse, sans ordre véritable et avec une certaine frénésie, tout s’enchainant sans vraiment laisser le temps de réfléchir ni même de respirer. Certains morceaux pourraient être placés plus tôt ou plus tard sans modifier quoique ce soit à l’affaire, comme le sort du jeune papa qui vomis des litres de bile verdâtre dans le commissariat, ici placé en guise d’épilogue pour créer une dernière scène répulsive mais qui avait plus naturellement sa place avec le reste de son segment, en milieu de film. Mais peu importe honnêtement, puisque ces étranges allez-retours fonctionnent assez bien pour l’occasion, conférant à l’ensemble un rythme étrange, parfois très speed, parfois plus posé, à l’image du style musical dont il découle. L’héritage clippesque est d’ailleurs entretenu par des mouvements de caméras constants et quelques fois très vifs (une shakycam à la Evil Dead dans un laboratoire, une autre qui se promène dans les artères des protagonistes) qui donnent effectivement l’impression d’être dopé.

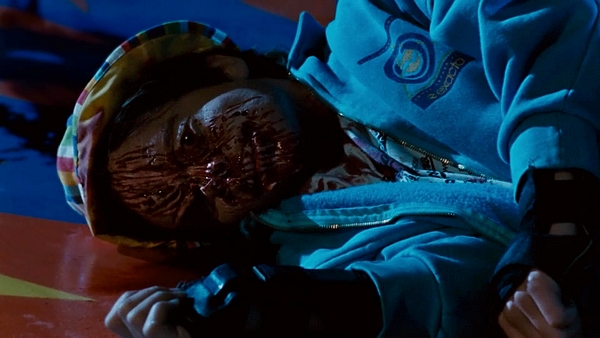

De cette façon non seulement le spectateur est constamment sur le qui-vive en se demandant où il va atterrir, mais il n’a pas non plus le temps de s’ennuyer entre deux séquences gores. Car celles-ci sont évidemment le gros intérêt de Body Melt et sont pratiquement du même niveau que Street Trash en terme de créativité et de visuels: une tête s’effondre sur elle-même, une langue grossit a tel point que sa propriétaire fini par s’étouffer, un pauvre type génère tellement de morve qu’il en est recouvert de la tête au pied et se noie dedans, un gamin victime d’une grosse gamelle sur une rampe de skateboard se pulvérise le visage… Il y a aussi ce fœtus liquéfié doté de son petit cordon ombilical qui émet encore des pulsations, ce contaminé au visage complètement fondu qui reste encore assez en forme pour attaquer son médecin, un adolescent en rut qui se fait empaler par l’anus avec un gros bâton, et un homme dont l’érection est si forte que son pénis explose !

Cela va loin, parfois à la limite du dérangeant (ce cadavre nu plutôt réaliste à la morgue) même si plusieurs fois les effets spéciaux montrent leurs limites et que la mise en scène privilégie le hors-champ (ce couple mourant en plein coït sans qu’il ne se passe grand chose). Heureusement la comédie prend le relais avec brio, entre la satire générale de l’industrie pharmaceutique et des scandales de l’époque comme celui des stéroïdes (ces énormes blondinets bodybuildés dotés d’une voix suraigüe), et des gags visuels plus classiques (un type s’étant fait arracher l’oreille prend son téléphone du mauvais côté, la toute première image du film est un écriteau affichant “Dumb Films Presents”). Citons également l’apparition de Vincent Gil, inoubliable Nightrider de Mad Max, en bouseux incestueux qui s’éclate avec sa collection de jeux électroniques Tiger. Pour faire simple nous tenons là une véritable perle à l’entrain communicatif, qui assume son délire jusqu’au bout et se montre très généreuse sur ce qu’elle propose. A ranger sans honte à côté de Street Trash, même s’il faut reconnaître à Body Melt ses propres mérites !

Commentaires récents