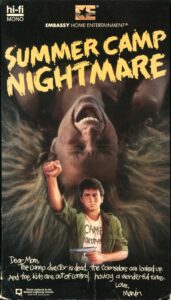

Summer Camp Nightmare

(1987)

Vu comme ça, avec son titre évocateur et sa jaquette VHS assez parlante, Summer Camp Nightmare à tout l’air d’être un énième slasher se déroulant en camp de vacances, quelque chose à ranger entre The Burning et Sleepaway Camp. Et soyons franc, c’est la seule raison pour laquelle on lui donnerait sa chance, le Bisseux nostalgique étant toujours à la recherche d’une perle obscure à se mettre sous la dent. Quelle ne sera pas la surprise de celui-ci lorsqu’il réalisera qu’il ne s’agit non pas d’un film d’horreur mais plutôt d’une adaptation de Sa Majesté des Mouches située en pleine cambrousse californienne ! Une bonne surprise en fait, car du coup le film paraît assez original, conservant tout ce que l’on attend d’une copie carbone de Vendredi 13 mais en proposant une autre forme de terreur, plus réaliste et sociale. A l’origine il y a le roman The Butterfly Revolution de William Butler, publié en 1961, qui dénonce entre autre une Amérique totalitaire voyant du communisme partout et où il ne fait pas bon être rebelle à l’autorité.

L’auteur, lui-même afro-américain à une époque où il ne faisait pas bon d’être une minorité ethnique, y reprenait à son compte les grandes lignes du classique de William Golding tout en empruntant à La Ferme des Animaux de George Orwell, afin de montrer que l’ordre établit peut facilement être renversé puis remplacé par quelque chose de pire, où l’éthique et la morale n’ont plus leur place. Un bon livre, qui des décennies plus tard tapa dans l’œil d’un certain Bert L. Dragin, s’intéressant justement à ce type de sujets. En 1983 il produisit Les Loubards, un drame social traitant d’une jeunesse en colère et mis au ban de la société, écrit et réalisé par rien de moins que Penelope Spheeris, qui avait déjà signée l’excellent documentaire The Decline of Western Civilization sur la culture punk. Il l’invita alors sur un projet d’adaptation de l’ouvrage, écrivant ensemble le script qui modernise évidemment l’intrigue. Si certains noms ont été changés et que le cadre est déplacé du printemps à l’été, le scénario conserve les moments clés et l’esprit général de son modèle.

Bien sûr le petit budget, associé à la suppression de certaines scènes et personnages, ainsi qu’à l’ambiance criarde des années 80, vient considérablement amoindrir l’impact du résultat qui perd en psychologie, avec une atmosphère moins étouffante, des personnages moins complexes et une absence évidente de réflexions profondes sur les thèmes soulevés. C’est indéniable, et Summer Camp Nightmare ne pourrait être considéré comme une adaptation fidèle ou sérieuse du texte de Butler. Cela étant dit l’histoire demeure efficace et le spectateur, qui pourra se sentir trompé en réalisant qu’aucun tueur masqué ne vient décimer le casting, se sentira vite prit par les événements – peut-être même plus que dans un slasher ordinaire, et suivra le mouvement sans rechigner. Voyez plutôt: c’est le début de l’été et le Camp North Pines accueille ses nouveaux pensionnaires, des plus petits encore capables de faire pipi dans leur culotte aux grands ados qui ne pensent qu’au sexe et à la bière.

Suite à des coupures budgétaires le nombre de moniteurs est réduit à seulement quatre personnes, forçant les organisateurs à utiliser leurs élèves les plus âgés comme auxiliaires pour surveiller tout le monde. Une situation parfois dangereuse comme le prouve cet incident où un enfant manque de se noyer, mais qui va surtout devenir ingérable à cause de la personnalité atypique du nouveau directeur, M. Warren. Un chrétien conservateur qui est resté sur ses vieilles valeurs et considère comme mauvais tout ce qui peut amuser les jeunes. L’alcool, les cigarettes, les filles et même le rock sont interdits, tandis que la télévision ne diffuse que des discours d’évangélistes. Pire: quand le mec le plus sympa de la colonie est surpris à embrasser innocemment sa petite amie, venue du Camp South Pines voisin, il est enfermé dans une cabane comme un vulgaire criminel. Autant dire que ça ne passe pas, et quelqu’un va pleinement en profiter pour mener sa petite révolution: Franklin Riley, anarchiste contestataire et manipulateur.

Jeune homme intelligent et charismatique, on lui donnerait le bon Dieu sans confession alors qu’il est un dictateur en herbe et un sociopathe prêt à tout pour obtenir ce qu’il veut. Son coup contre Warren, il l’organise comme une partie d’échec, gagnant les autres à sa cause par fausse gentillesse, les faisant se sentir important lorsqu’ils traînent avec lui. Quand il découvre qu’un môme s’est fait une frayeur après une excursion avec le directeur du camp, il déforme la réalité pour l’accuser de pédophilie et le renverser au nom de la justice. Volant une arme dans le bureau des surveillants qu’il fait enfermer, il s’érige en leader et commence son règne sur Camp North Pines, mais aussi South Pines qu’il “délivre” afin de réunir filles et garçons. Cette lente montée au pouvoir demeure la partie la plus intéressante du film car la suite devient plus prévisible avec les dérives habituelles de ce genre de situation, à la manière de La Vague. Voir Franklin jubiler lorsque les choses tournent en sa faveur demeure bien plus intéressant.

Comme lorsque Warren interrompt un concert au nom de la décence, ou lorsque le jeune héros commence à se noyer, lui donnant l’occasion de jouer les sauveurs et de coller la honte aux moniteurs. Il faut le voir lire tranquillement un ouvrage intitulé Désobéissance Civile pour ensuite s’emparer du sifflet du directeur comme un trophée, symbole d’autorité qu’il gardera sur sa personne jusqu’à la fin. Après ça Summer Camp Nightmare semble se mettre sur auto-pilote, se contentant de suivre le joug de l’antagoniste sans apporter quoique ce soit de plus à l’affaire, même après que le directeur soit accidentellement tué lors d’une tentative d’évasion. Un crime qui ne sera jamais vraiment découvert et n’a aucune incidence sur le contrôle exercé par Franklin. Au moins la description de son régime est intéressante avec la présence d’une milice de surveillants, un serment d’allégeance engageant à l’obéissance et ce rang d’élites formé pour inciter à la dévotion, tandis que les messages écrits par les plus jeunes à leurs parents sont surveillés…

Au fil du temps l’allure des enfants changent, et tandis que les petits Nazis s’habillent comme des paramilitaires, les autres se montrent sales et mal habillés, incapables de se prendre en charge correctement. La faute tant à leur âge qu’à la manière dont ils sont contrôlés, noyé dans une série de fêtes sans fin où ils ne font que boire et batifoler, perdant toute notion du temps et des priorités. L’anarchie devient chaos et certains se laissent aller à leurs pulsions, devenant alors dangereux. En témoigne cette scène où Warren, ligoté, est contraint de regarder toute cette débauche tandis qu’une adolescente commence à danser lascivement juste devant lui comme pour le séduire et le corrompre. Malheureusement le scénario perd un peu son intrigue de vue durant ce second acte et les personnages principaux les plus importants passent pratiquement à l’arrière-plan, sans que rien ne fasse vraiment progresser les événements. Le couple s’opposant à Franklin disparaît car mis à l’écart du groupe et le protagoniste se contente d’observer sans pouvoir réagir du fait de sa jeunesse.

Il faudra attendre le dernier acte pour que les choses reprennent enfin, avec ce procès organisé suite au viol d’une jeune fille. La victime réclamant la mort de son agresseur, et la police n’étant pas une option, Franklin force le coupable à traverser un pont en ruine en guise de punition, celui-là même dont l’incriminé avait peur au début du film. Une situation qui va déraper suite au triomphe de l’agresseur alors pardonné de ses agissements, les adolescentes ne pouvant supporter cette injustice. Découvrant que le jeune homme a été lynché par les demoiselles en colère, le petit héros prendra la décision d’agir pour mettre un terme à tout cela, réactivant du coup les autres personnages pour la conclusion. Pas la meilleure façon de structurer une histoire, c’est sûr, mais considérant que le réalisateur était inexpérimenté et sa partenaire plutôt tournée vers la réalisation, cela aurait pu être pire. Car on en trouve des petits problèmes, de l’absence d’un épilogue véritable à quelques clichés évoquant les comédies grasses façon Meatballs ou Porky’s.

Comme ce T-shirt Iron Maiden porté par Runk the Punk, la mallette à gadgets du geek à lunettes ou ce Black cantonné au rôle de comique de service. En tout cas on pourra dire que Summer Camp Nightmare transpire les 80s par tous les pores, de l’attitude à l’esthétisme, ce qui ne peut être que bénéfique pour lui de nos jours. Car comment rejeter un film où apparaissent aussi bien le titan Chuck Connors, parfaitement choisi pour le rôle du directeur, que Tom Fridley, neveu de John Travolta qui se baladait déjà en jean troué dans Jason le Mort-Vivant, où il était l’idiot au walkman ? Amusant aussi d’y reconnaître la voix de l’héroïne de Jem et les Hologrammes, qui réclame ici la tête de son violeur ! Enfin, Penelope Spheeris, futur réalisatrice de Wayne’s World, trouve même le moyen d’y caser son amour pour le punk avec une hilarante cover de Beef Bologna du groupe Fear. Cela n’empêcha pas les distributeurs de ne pas reconnaître le potentiel du film, le faisant passer pour un vulgaire slasher en changeant d’abord son titre puis son affiche afin d’attirer l’attention du public.

Une stratégie qui fonctionne de nos jours, certes, mais qui signa l’arrêt de mort de l’oeuvre à l’époque, dont l’exploitation en salle fut très limitée. Désormais encore il n’existe aucun moyen officiel de voir le film autrement qu’en cassette vidéo ou LaserDisc (la seule alternative étant YouTube et les sites de VHSrip), Summer Camp Nightmare demeurant trop obscure et pas assez Bis pour mériter son Blu-ray restauré chez un spécialiste du genre. Vraiment tragique, et voilà qui mériterait peut-être de mener une petite révolution histoire de changer les choses. Je dis ça je dis rien.

GALERIE

Commentaires récents