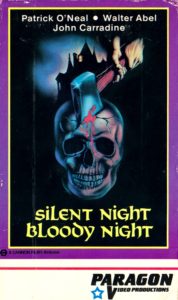

Silent Night, Bloody Night

(1972)

Il convient de ne pas confondre ce Silent Night, Bloody Night de 1972 avec le plus célèbre Silent Night, Deadly Night, qui lui date de 1984. Car quand bien même ils soient tous les deux des “films d’horreur se déroulant en période de Noël”, ils ne peuvent pas être plus différent, l’un étant un slasher conçu durant le boom du genre, l’autre évoquant plutôt un thriller violent dans la veine de Psychose et Dementia 13. Tourné en 1970 sous le titre de Night of the Dark Full Moon, il précède même Black Christmas dans l’utilisation de la saison des cadeaux comme toile de fond pour son intrigue, même s’il faut avouer que dans ce cas particulier cela reste pratiquement anecdotique. Un élément bizarre parmi d’autres dans un script signé notamment par Jeffrey Konvitz, l’auteur de La Sentinelle des Maudits, qui transforme un simple mystère criminel en une drôle d’affaire mêlant asile psychiatrique, conspiration, inceste, malédiction, héritage et vendetta personnelle. Un joyeux bordel auquel il n’est pas évident de donner du sens, et d’ailleurs l’équipe du film elle-même n’a rien compris à l’histoire, forçant le réalisateur à jouer la carte de l’Artistique pour sauver les meubles. En résulte une imagerie parfois abstraite, parfois onirique qui s’avère finalement très en phase avec son sujet par pur accident.

Le récit s’ouvre ainsi sur une séquence plutôt marquante montrant une grande bâtisse isolée dans un champ enneigé. Tout semble calme même si la maison est inquiétante, puis soudain la porte s’ouvre pour révéler une silhouette dévorée par les flammes, s’échappant en hurlant avant de s’effondrer. Il y a même un joli plan de l’intérieur de la demeure où l’on peut voir le corps flamber par la fenêtre tandis qu’une mystérieuse figure joue de l’orgue dans le salon. Nous sommes en 1950 et Wilfred Butler, propriétaire des lieux, trouve la mort un 25 Décembre dans ce que la police considère être un suicide. Cet homme étrange qui vivait reclus chez lui lègue sa propriété et tous ses biens à son unique héritier, son petit fils Jeffrey, à la condition que celui-ci laisse les lieux en état afin que “le monde puisse se souvenir de son inhumanité et de sa cruauté”… Vingt ans plus tard l’heureux élu est bien décidé à se débarrasser de cet encombrant héritage qu’il n’occupe même pas et envoie son avocat John Carter rencontrer la municipalité avec une offre directe: 50.000 dollars en liquide, à prendre où à laisser. Coup de chance les piliers de la communauté désirent depuis longtemps récupérer le manoir afin de l’abattre en raison de son triste passé. L’affaire est entendue et, en attendant la transaction, le représentant décide de passer la nuit sur place avec sa petite amie.

Mal leur en prend car l’annonce de la vente a fait le tour de la région et le patient d’un hôpital psychiatrique pour fous criminels s’évade alors, visiblement très contrarié. Il vole une voiture et se rend en ville avant de se cacher dans la maison, espionnant le couple qui vient de s’y installer avant de le massacrer à coups de hache ! Ouf. Mais qui est donc cet empêcheur de tourner en rond ? Peut-être bien Jeffrey Butler lui-même, qui débarque tardivement et semble particulièrement instable: il défonce à coups de cric le pare-brise de sa voiture en panne, vole celle de Carter, refuse de parler de lui ou de son passé, disparait suspicieusement au moment de certains crimes et semble même tuer un oiseau sans raison apparente. Mais cela n’aurait aucun sens s’il souhaite refourguer sa vieille bicoque rapidement, car l’assassin commence à téléphoner aux acheteurs afin de les attirer un par un dans son antre pour les éliminer. D’abord le shérif, puis la responsable des communications de la ville et le directeur du journal local. Lorsque le maire est convoqué à son tours et devient introuvable, sa fille inquiète va faire équipe avec Jeffrey afin de retrouver les disparus et comprendre ce qui cloche avec le Manoir Butler. Mais ce faisant elle va lever le voile sur un terrible secret de famille qui remonte à bien longtemps avant le suicide de Wilfred.

Quel dommage que pour en arriver là, il faille littéralement lutter contre le sommeil ! Car Silent Night, Bloody Night est mou, se traine, nous assomme de conversations inutiles. Ça papote, ça se téléphone, ça part chercher ses clopes, ça joue des chansons au piano et surtout ça conduit beaucoup. Du pur remplissage qui rend interminable les quatre-vingt cinq minutes qui composent le film. Un triste exemple de tout ça: passé le meeting sur la vente de la maison en début de film, vous pouvez bien zapper les quinze minutes suivante montrant Carter et sa copine investir les lieux et vaquer à leurs occupations. Car si le scénario tente de vous tromper en vous faisant croire qu’ils sont les héros de l’histoire et que leur meurtre brutal est supposé être surprenant comme celui de Marion Crane, le résultat est surtout que tout ce qu’ils peuvent dire se révèle être absolument inutile à l’intrigue. En fait il est même préférable d’ignorer leurs dialogues, le mystère étant déjà difficile à suivre en soit. Le rajout de ces fausses informations fini par rendre encore plus confus le passé compliquée de la bâtisse qu’il faut lentement digérer tout au long du film. Car s’il est évident qu’il y a des choses à découvrir à propos du flashback d’ouverture, voyez plutôt les différentes dates qu’il vous faut retenir pour tout comprendre: 1927, 1930, 1933, 1934, 1935 et enfin 1950. Tout ça pour une affaire qui aurait amplement pu être condensée en deux petites années.

La mise en scène arty du réalisateur n’aide pas non plus, car si elle permet de temps en temps quelques jolies cadrages et compositions, elle se limite bien souvent à des ficelles grossières comme filmer des oiseaux dans le ciel pour en faire un signe de mauvais présage. Enfin l’aspect “horreur” du film est fortement limité car, hormis l’intro réussie et le double-meurtre à la hache effectivement sanglant (qui n’arrive pas avant la première demi-heure), tout le reste se déroule hors champ et dans la pénombre. On y privilégie le suspense, mais celui-ci est tout aussi lent que le reste du film… C’est presque un miracle que certaines petites choses fonctionnent, à commencer par l’ambiance franchement glauque du film qui rappelle parfois le giallo lorsque l’assassin, dont on ne voit que les gants de cuir, dépose une Bible auprès de ses victime ou glisse un crucifix dans une main sanglante. Citons le shérif qui se fait tuer à coups de pelle sur la tombe gothique de Wilfred, le chien assassiné au canif lorsque le tueur fait son arrivée et les coups de téléphones du meurtrier qui chuchote des choses inquiétantes à ses proies. Deux ans plus tard, Black Christmas lui volera cette idée. Certains plans de la maison et de ses environs font leur effet, tout comme ces séquences en vue subjective du point de vue du criminel, dont l’une rappelle carrément Evil Dead, bruitage compris.

L’absence de violence graphique n’empêche pas non plus quelques bonnes idées, comme lorsque cette femme se retrouve piégée dans la bâtisse dans le noir complet et que l’assassin se dresse devant elle en lui tendant la main… laquelle se révèle être en fait le membre fraichement coupé d’une autre victime. Quant à Jeffrey, suspect jusqu’au bout, il renverse quelqu’un avec sa voiture dans ce qui est montré comme un accident mais qui, à la caméra, parait totalement volontaire de sa part. Il est aussi impossible de ne pas mentionner ce vieillard muet suite à une laryngectomie, qui en sait long sur ce qui se passe, ni la beauté étonnante de Ingrid, la maitresse de l’avocat, jouée par une sublime Astrid Heeren dont la carrière reste honteusement courte. Le film a bien conscience de sa beauté et va jusqu’à nous frustrer en coupant pile avant qu’elle ne se déshabille complètement ! Enfoiré. Mais le clou du film reste bien sûr la révélation finale expliquant la mauvaise réputation de la demeure. Avec une image très granuleuse et teintée de sépia, nous découvrons comment Wilfred Bulter viola sa gamine de quinze ans après la mort de sa femme, celle-ci donnant alors naissance à Jeffrey. Regrettant son acte, l’homme transforma le bâtiment en asile afin d’y faire soigner sa fille désormais catatonique mais fini par haïr les médecins s’y étant installé, bourgeois vaniteux et décadents abusant apparemment de leurs patients.

Dans un nouvel accès de démence, il libéra les prisonniers le soir de Noël qui massacrèrent tout le monde, y comprit son enfant. La scène mérite franchement le coup d’œil et justifie presque à elle seule la vision du film tant elle est incroyablement sombre et malsaine, valant d’ailleurs à Silent Night, Bloody Night quelques démêlés avec la censure à l’époque. Le réalisateur s’inspire clairement du Carnaval des Âmes et de Luis Buñuel, et tente même de refaire la scène de l’œil coupé au rasoir du Chien Andalou avec un verre brisé… sans oser aller jusqu’au bout malheureusement. Pour autant il y a quelque chose de dérangeant dans l’apparition de ses silhouettes drapées de blancs tout droit sorti d’un film expressionniste, qui investissent la grande demeure tout en silence, armés de bêches et de fourches pour mettre en pièces leurs tortionnaires avant d’empiler les corps sur la table de banquet. Et malgré tout ça, le film ose un second twist en expliquant que les piliers de la communauté (le maire, le shérif, le directeur des journaux et la standardiste) sont tous des anciens détenus qui se sont cachés parmi la population avant de gravir les échelons afin de couvrir toute l’affaire ! Le meurtrier ? C’est Wilfred, qui a survécu à ses brûlures et avait fait croire à sa mort, revenant se venger en apprenant que la maison risque d’être détruite.

Un peu tiré par les cheveux, d’autant que tout cela soulève beaucoup de questions. Comment des fous dangereux ont-ils eu assez d’esprits pour devenir des membres respectables de la société ? Pourquoi Wilfred a t-il fait croire à sa mort plutôt que simplement disparaitre ou garder les lieux jusqu’au bout ? Qui était la personne jouant de l’orgue durant sa combustion et combien y avait-il de risque pour qu’il périsse dans ce faux suicide ? Pourquoi Jeffrey parait si coupable s’il est finalement innocent et ignorait tout de ce passé tragique ? Le film ne nous explique même pas pourquoi il a besoin de tant d’argent si rapidement, expédiant la vente sans même prendre le temps de rencontrer son avocat en personne ! Il aurait suffit d’une réplique expliquant qu’il est un petit voyou avec de fortes dettes… Mais il est difficile de se plaindre tant ceci se montre bien plus captivant que le néant soporifique qu’il a fallu endurer jusqu’ici. D’autant que d’autres bonnes scènes s’enchainent, comme lorsque le maire et Jeffrey se rencontrent, chacun pensant que l’autre est le meurtrier ! Ils s’entretuent sous le regard d’une héroïne perdue entre son père – déséquilibré mental s’étant évadé, et l’homme avec qui elle flirt – fruit d’une union incestueuse. Un dernier acte très théâtrale, le héros s’étant habillé comme le Fantôme de l’Opéra pour son duel tandis que Wilfred fait enfin son apparition, confondant la jeune femme avec sa propre fille. Le montage superpose alors sa fuite avec celle de la gamine au moment de son viol. Très efficace.

Le monologue final fait mouche, décrivant Jeffrey et le maire comme “the last two victims in a house of victims”, et l’ultime image vaut le coup d’œil, montrant les bulldozers arriver pour détruire le manoir tandis que l’héroïne se lamente, car s’ils peuvent détruire la bâtisse, ils ne pourront jamais la débarrasser de ses souvenirs. Une bonne façon de conclure et de gagner l’intérêt du spectateur qui aura peut-être oublié le rythme fastidieux de la première heure qu’il lui fallu supporter. On peut compter sur le très bon jeu des comédiens dont beaucoup étaient des anciens de la Factory d’Andy Warhol, parmi lesquels une toute jeune Mary Woronov bien avant sa rencontre avec Paul Bartel, qui n’est ici pas encore parfaitement à l’aise devant la caméra. On reconnaitra le légendaire John Carradine, qui ne prononce pas un mot de tout le film et dont les doigts tordus trahissent sa malheureuse polyarthrite qui s’aggravera toujours un peu plus avec le temps, et c’est avec grande surprise que l’on peut découvrir Lloyd Kaufman de la Troma dans le rôle de coproducteur, tandis que la distribution du film fut assuré par la Cannon ! Celle-ci ne fit d’ailleurs pas un très bon boulot car retardant la post-production de près de deux ans. Silent Night, Bloody Night se retrouva complété en 1972 et pendant ce temps là l’acteur James Patterson (Jeffrey) succomba du cancer qui le rongeait déjà lorsqu’il filmait ses scènes. Plus problématique encore fut un soucis de copyright qui fit rapidement tomber l’œuvre dans le domaine publique.

Pendant des années elle ne fut disponible que dans un transfert VHS abominable qui ne l’aida pas vraiment à se gagner un public. Depuis, le film a été restauré à partir d’une copie en mauvaise état au titre alternatif de Deathouse (pas Death House, mais Deathouse), devenant certes bien plus regardable mais dont l’image reste définitivement abimée avec la présence de griffures constantes façon Planète Terreur. Peut-être pas un défaut en soit tant ce côté “rétro” colle bien au film et à son histoire perverse. D’ailleurs le vieux est maintenant à la mode et c’est donc sans surprise que l’on peut apprendre l’existence de quelques projets montés par des arnaqueurs soucieux de se faire rapidement un peu d’argent: un remake, Silent Night, Bloody Night: The Homecoming en 2013, et suite tardive à l’original, Silent Night, Bloody Night 2: Revival, en 2015, qui sont tous les deux d’une qualité exécrable. Plus dingue: une adaptation théâtrale amatrice à Brooklyn en 2016, le temps d’une seule représentation seulement. A ce niveau là on peut pratiquement parler de franchise, et il ne reste finalement à celle-ci plus qu’un pas à franchir avant de rattraper son illustre rival Silent Night, Deadly Night. Avis aux intéressés !

Commentaires récents