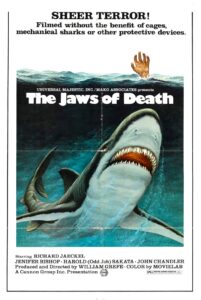

Mako: The Jaws of Death

(1976)

“You’re gonna have to put so much fear into them that nobody will ever go out to sea again.”

William Grefé, c’est quelqu’un qui a oeuvré dans le cinéma d’exploitation le plus absolu, et il n’y a rien de répréhensible à cela. Au contraire même, puisqu’il nous a offert quelques séries B fascinantes du temps des drive-in, comme Sting of Death avec son homme-méduse tout en plastique ou l’hilarant de nullité Death Curse of Tartu. Ce qu’on peut lui reprocher en revanche, c’est d’appliquer cette attitude vis-à-vis des animaux, qu’il maltraite avec une certaine complaisance au nom de son art. Un comportement d’autant plus détestable que le bonhomme est un sacré hypocrite, ses histoires prenant la défense des bestioles à l’encontre d’une humanité bête et méchante. Des larmes de crocodile qui peuvent énerver tant le cinéaste se comporte de la même manière que ses antagonistes dans la vraie vie: dans Stanley, un clone de Willard avec des serpents à la place des rats, des rednecks veulent tuer le reptile vedette pour en revendre la peau à un tanneur. Après le tournage Grefé transforma la bête en portefeuille pour son propre plaisir…

Autant dire que Mako: The Jaws of Death ne risque pas d’améliorer son image puisque les requins y subissent le même traitement que leurs prédecesseurs: assomés de drogues pour faciliter certaines scènes, ils sont tués expressément devant la caméra pour que nous les prenions en pitiés ou se firent retirer leurs dents afin d’éviter la moindre morsure avec l’équipe technique. Une mutilation un peu moins grave que l’ablation des crocs de serpents pratiqué sur Stanley car au moins les squales régénèrent leur dentition constamment, mais quand même. Voir ce film de nos jours est encore pire puisqu’il est désormais facile de comprendre que l’espèce utilisée ici n’a rien d’agressive au naturelle: au lieu des Makos promis par le titre (on n’en croisera pas un seul et cela explique peut-être pourquoi l’oeuvre est parfois retitré simplement The Jaws of Death), ce sont principalement des requins-nourrices qui apparaissent, bestioles naturellement placides et peu dangereuses, probablement sélectionnées par la production pour ces raisons et qu’il est donc d’autant plus cruel de martyriser.

Quelques requins-tigres viennent compléter le tableau, cette fois dans l’espoir de capitaliser sur leur réputation de mangeurs d’hommes et le succès tout récent des Dents de la Mer. Grefé s’est bien entendu défendu d’avoir voulu surfer sur le succès de ce dernier, expliquant avoir écrit le scénario bien avant qu’il ne sorte sur les écrans, et cela reste plausible: on trouvait déjà un requin dans Death Curse of Tartu qui remonte à 1966, et Willard était encore plutôt neuf dans les esprits. D’un autre côté on peut aussi se dire que le réalisateur a simplement transposé en quatrième vitesse l’intrigue de Stanley pour gagner du temps, développant l’histoire lui-même avant de déléguer l’écriture du script à quelqu’un d’autre (Robert W. Morgan, qui réalisa le survival Blood Stalkers la même année). Une théorie que semble confirmer la présence de similitudes plutôt visibles comme la présence d’un animal “héroïque” vengeant la mort de sa femelle et de ses petits, et une danseuse faisant un numéro de charme avec une créature.

Même le côté namsploitation se retrouve un peu ici, via un flashback en pleine jungle de fortune où le protagoniste, Sonny Stein, se retrouve pourchassé par des bandits armés. Plongeur récupérant des métaux dans les épaves de navires coulés, lui et ses collègues sont attaqués après avoir découvert de l’or dans un vieux cuirassé. Encerclé par l’ennemi, il préfère tenter sa chance avec les squales qui vont par miracle l’épargner, préférant s’attaquer à ses poursuivants. Atteignant une petite île, il découvre alors l’existence d’une secte vénérant un dieu requin (représenté par un amusant totem en forme de grand blanc) qui va l’accepter dans ses rangs et lui remettre un médaillon magique lui conférant une connexion spirituelle avec les poissons. Il peut désormais communiquer avec eux et ne craint rien en nageant à leurs côtés. De retour au pays, Sonny vit désormais en ermite dans une petite ville côtière de Floride et passe son temps à s’occuper des bestioles locales en les nourrissant et les protégeants des pêcheurs.

Une existence plutôt triste à vrai dire, le personnage avouant se sentir prisonnier d’une dette qu’il ne pourra jamais repayer. Un scientifique le harcèle pour récupérer une femelle pleine afin d’étudier sa gestation et les marins font un carnage pour statisfaire les touristes en quête de trophés de pêche… Lorsque le film commence notre bonhomme a déjà cédé à ses démons, faisant le ménage tel un justicier des mers, contrairement à Willard où la dégringolade dans la folie et le meurtre est graduellement montrée. En revanche Sonny ne se contente pas d’envoyer ses amis à l’assaut de ses proies puisqu’il participe lui-même à leur élimination, au point que Mako pourrait presque être perçu comme l’un de ces proto-slashers pré-Halloween: il opère masqué et mutique, vêtu d’une tenue de plongée à la manière d’Amsterdamned et ne s’exprimant qu’à travers le bruit de sa respiration assistée par bouteille. Il transperce une gorge avec un crochet de gaffe, perfore un crâne au shark gun et remorque un cadavre à l’arrière d’un bateau à l’aide d’un gros hameçon planté dans la bouche.

Le film aurait sans doute été plus intéressant s’il avait continué sur cette voix et fait de Sonny un anti-héros psychotique partagé entre sa haine de ceux qui s’en prennent à ses “frères” et son désire de retourner à la civilisation qui refait de temps en temps surface (il sympathise avec un restaurateur qui lui offre des restes, craque sur une danseuse aquatique nageant grâcieusement et semble en bon terme avec un barman). Hélas, parce que Greffé semble déterminer à nous refaire Willard, Mako s’apparente plus à une sorte de drame un peu longuet qui insiste plus sur l’impossible histoire d’amour entre le protagoniste et l’artiste sirène que les éléments narratifs prometteurs comme l’enquête de la police à propos des disparitions dont il est responsable et surtout le scientifique, qui lui fait croire que le gouvernement risque de classer les requins comme espèce nuisible s’il ne ne lui donne pas un specimen à étudier. Et si le réalisateur n’oublie pas qu’il fait une œuvre d’exploitation avec tout ce que cela implique, on s’y ennuie un peu quand même.

On pourra compter sur une bagarre à l’ancienne qui rappelle un peu les chorégraphies approximatives des années 60, une tentative de viol ne laissant aucune séquelles psychologiques à la victime et une tempête tropicale venant apporter un peu de gravité à la tragique conclusion, mais il faut vraiment attendre le dernier acte pour que les choses s’accélèrent. Manipulé de toute part, Sonny va perdre foi en l’humanité après avoir été trahi deux fois de suite par ceux a qui il fut contraint de confier certains de ses protégés: le savant censé étudier la femelle sur le point de mettre bas va opte pour la vivisection comme moyen d’étude et le patron de la danseuse ayant emprunté un requin pour l’ajouter au numéro utilise un appareil à ultrasons pour rendre la bête plus agressive et donc plus impressionnante pour le public. Laissant éclater sa colère, le plongeur va venger ses compagnons en les envoyant dévorer ceux qui leur ont causés du mal, mais ce faisant il trahira sa propre cause puisque les témoins verront les squales comme des monstres à craindre et exterminer.

Cela amène à une scène sincèrement réussie où il va supplier l’une de ses créatures de devenir un véritable monstre pour son propre bien et d’engendrer chez l’Homme une telle terreur que celui-ci n’ira plus jamais en mer pour menacer les siens. L’autre gros moment c’est l’attaque de l’artiste en plein numéro, qui se fait dévorer devant son public. Le décor intéressant (un bar doté d’une grande fenêtre donnant sur l’intérieur du bassin), la mise en scène avec le levé de rideau et le fait que l’actrice soit véritablement dans l’eau avec le squale dont la gueule se referme sur sa jambe rendent la séquence aussi efficace maintenant qu’à l’époque. Même s’il conviendra de ne pas trop penser à l’état de l’animal pour apprécier, ni à la transformation subite de l’héroïne jusqu’ici sympathique en une odieuse mégère pour justifier son sort. Du pur cinéma psychotronique en gros, ou tout semble bancal, à la manière de ce passage où un type vulgaire demande à son épouse s’il elle a été violée sur un ton peu concerné (“What happened, you’ve been raped or something ?”).

Cela se retrouve également dans l’image ultra abîmée du film, trop floue, trop sombre et dotée de nombreuses griffures de pellicule. Une qualité que l’on doit en partie à la caméra utilisée par le cinéaste, apparemment un remplacement de dernière minute après que la Arriflex toute neuve qui devait être utilisé fut accidentellement détruite au premier jour de tournage, et au mauvais état de la pellicule utilisée pour la restauration HD, sans doute trimballée un peu partout et stockée n’importe comment à l’époque. De quoi séduire les adeptes du style grindhouse, au même titre que la présence de Harold Sakata dans le rôle d’un bouseux violent et violeur que le héros va ferrer comme un vulgaire animal. Forcément, il se retrouve crédité en temps que Odd Jobb au générique. Quant à l’interprète de Sonny Stein, ça devait être à l’origine le terrifiant Henry Silva, acteur à tête de tueur à gage bien connu de tous les Bisseux, leqel déclina cependant l’offre parce qu’il ne savait pas nager !

C’est Richard Jaeckel qui le remplace, comédien à la carrière impressionnante que l’on pu voir dans Les Douze Salopards, le Starman de John Carpenter, quelques tokusatsu coproduits avec les Etats-Unis (Bataille Au-Delà des Étoiles et Latitude Zéro) et surtout dans Grizzly, sorti la même année. Un autre avatar de la Jawsploitation se déroulant cette fois en forêt et qui remplace le grand blanc par un gros nounours. Il convient de reconnaître que celui-ci est impeccable dans le rôle et c’est sans doute pour cette raison que la Cannon elle-même décida d’ajouter le film à son catalogue, le distribuant sur le territoire américain. Sans ça Mako: The Jaws of Death aurait sans doute sombré dans l’oubli à la manière de quelques autres imitateurs première génération des Dents de la Mer comme Shark Kill. Mais soyons honnête, dans ce cas particulier cela n’aurait pas vraiment été une grande perte vu l’attitude franchement puante de William Grefé…

Commentaires récents