Lost After Dark

(2014)

Inconnu au bataillon, Ian Kessner peut pourtant se targuer d’avoir fait de la figuration dans un film de Anthony Hickox. Il était, dans Prince Valiant, l’un des nombreux chevaliers de la Table Ronde à peine visibles dans la cours du Roi Arthur. Ensuite il n’est jamais réapparu devant une caméra et n’a pas fait tellement plus derrière non plus. Après quelques courts métrages, il fini par écrire ce Lost After Dark avec l’aide d’un collègue également sans grands bagages à son actif, puis le met en scène. Un banal slasher qui date de 2014 mais qui repose sur l’hommage aux glorieuses 80s, à leur image dégueulasse, à leurs clichés ambulant et leur atmosphère inimitable. Comme pour bien marquer le coup, il fait concevoir une affiche dans le même style, avec ses fausses pliures, ses couleurs délavées et son illustration qui rappelle le rayon Horreur des vidéo-clubs.

Immédiatement on apprécie le geste et on se dit que le film s’inscrit dans le registre du faux old school, ce sous-genre imitant les vieilles VHS et les productions avec lesquelles nous avons grandit afin de faire la nique à la qualité digitale et la dématérialisation de l’ère contemporaine. Celui-là même qui vit le jours après le diptyque Grindhouse par Robert Rodriguez et Quentin Tarantino (oui bon, surtout le Rodriguez en fait). On se dit qu’on est bien partis et que Lost After Dark sera soit une parodie divertissante faite par un fan, soit un slasher ultra gore bourré de clin d’œil, à la manière du Hatchet d’Adam Green. Et manque de bol, ça n’est ni l’un ni l’autre. Le film est bien un slasher “à l’ancienne”, et il semble s’amuser des codes une fois de temps en temps, mais ça s’arrête là.

La vérité c’est que, malgré sa bonne gestion du budget, ses personnages relativement attachant, sa qualité visuelle et son montage plutôt bien fait par rapport aux merdes DTV qui prolifèrent comme des lapins, Lost After Dark est juste chiant et totalement anecdotique.

Ça commençait pourtant bien avec cette image faussement abimée, censée nous rappeler les bobines cinéma fatiguées ou les vieilles VHS en fin de vie, et un refus total de mettre en scène les situations habituelles (le jump scare est filmé de loin et sans la musique, ce qui le rend totalement ineffectif, la caméra n’adopte jamais le point de vue de l’héroïne qui croit entendre un bruit dans la forêt, tout cela apporte un certain décalage à ces petites scènes que l’on a déjà vu 50.000 fois auparavant). Pourtant on arrive à la moitié du film et le tueur n’entre toujours pas en scène. Les protagonistes parlent pendant des plombes, et si certains se révèlent même être intéressant comme ce gros fumeur de joints qui espère bien conclure avec la petite punkette latino, ça n’avance jamais. On attend, on espère, on ne comprend pas tant l’intrigue tient volontairement sur un ticket de métro et semblait être expédiée afin de se focaliser sur d’autres choses – en gros une bande de jeunes profitent de la Prom Night du lycée pour partir faire la fête en pleine nuit et s’envoyer en l’air. Malheureusement le bus qu’ils ont empruntés tombe en panne et ils se retrouvent à errer sur la route jusqu’à s’aventurer dans une maison à priori abandonnée.

Tous les codes sont là, entre le meurtre pré-générique, la cabane au fond des bois, les personnages qui apparaissent comme des stéréotypes (l’héroïne sage et amoureuse, la copine délurée, la punk anti-sociale, le gros geek, le black sportif et la salope dont le copain est l’inévitable trou du cul de service), et donnent vraiment l’impression d’être une préparation à un détournement, une caricature ou quelque chose de non conventionnelle. Un peu comme The Cabin in the Woods, par exemple. Seulement ici il n’y a rien. Ces éléments sont là pour faire comme autrefois, sans plus, sans idées derrière la tête ou volonté de jouer avec le spectateur.

C’est particulièrement perturbant tant rien ne semble “naturel”. De nombreux Slashers modernes reproduisent exactement le même schéma que ceux des années 80 sans que ça ne paraisse forcé. Y a t-il eu réécriture de scènes ? Ou était-ce juste une façon maladroite de rire de ses vieilles ficelles et rappeler qu’elles sont particulièrement ringarde à notre époque ?

Sans parler de supercherie, on se rend quand même compte que quelque chose cloche lorsque le massacre commence. Celui-ci n’a rien de comique, d’exagéré. Ce n’est pas Tucker and Dale vs. Evil. Il s’agit véritablement d’un slasher dans la plus pure tradition du genre, avec un géant à force surhumaine, cannibale de surcroit, exécutant ses victimes les unes après les autres en utilisant tout un tas d’instruments. Et alors que la tagline fait très second degré (“And you thought the ’80s where dead…”), alors que la réalisation emploi l’effet Grindhouse avec mauvais raccords et pertes de qualité, alors que les répliques des personnages sont amusantes par instant, il n’y a rien de drôle. Il pourrait s’agir d’une version trafiquée de The Redwood Massacre, de Charlie’s Farm ou de je ne sais quel DTV merdique dont j’ai parlé ces derniers temps que l’on ne verrait pas de différence. Le Boogeyman (Junior Joad, dernier survivant d’une famille de dégénérés cannibales ayant été abattus par la police il y a des années) se montre des plus sérieux. Invincible, tue mais de la façon la plus traditionnelle et la plus sérieuse possible.

Même son look n’a rien d’extraordinaire, l’homme ressemblant à un clochard barbu, chevelu, très sale et doté d’une mauvaise dentition ! Vous vous souvenez de ce sans-abris bouffeur de sauterelles dans Hellraiser ? Et bien voilà.

On réalise alors qu’on s’est bien fait avoir et que l’œuvre va demeurer prévisible jusque dans sa conclusion: tout les jeunes meurent, un faux sauveteur va débarquer et se faire tuer alors qu’il pouvait fuir avec les survivants, la Final Girl va neutraliser son agresseur au tout dernier moment, et le monstre va quand même revenir comme s’il était immortel, pour conclure sur une note sombre et permettre à une éventuelle séquelle de voir le jour. Tout ça n’est pas nécessairement mauvais en soit, effectivement conforme à la formule slasher d’autrefois, et si le film avait choisi de s’en tenir à cela Lost After Dark aurait pu être un hommage simple mais efficace au genre.

Il y a cependant une volonté évidente de tromper le spectateur, de le manipuler sur ce qu’il va voir et ce qu’il va anticiper. Un peu comme si le réalisateur passait son temps à vous dire “vous allez voir, celui-ci va être différent des autres” pour finalement refourguer la même merde sans le moindre changement. Désagréable, irritant. L’héroïne en est la première à faire les frais, naïve et cucul mais mignonne, et pourtant la première à trouver la mort lorsque Junior Joad entre en scène. Surprenant naturellement, mais uniquement parce que les 40 premières minutes tournaient autour d’elle, et autour d’elle uniquement, ses compagnons n’ayant droit à des présentations que sur place et par dialogues. Pourquoi alors mettre en place une romance, un passé trouble (sa sœur aurait été tué par Joad auparavant) et maximiser sa présence à l’écran, si ce n’est pour donner l’illusion qu’elle sera le personnage principal ?

Autre exemple, sa meilleure amie, qui est sûrement le protagoniste le moins développé du lot. Celle-ci explique en début de film avoir terminé une course avec une cheville cassée, parce qu’elle parvient à contrôler la douleur grâce à une technique de respiration. Intéressant et, on s’en doute, cela reviendra jouer à un moment. Surtout lorsqu’elle se retrouve le pied coincé dans un piège à loupa lors que l’assassin arrive sur elle. Et Ian Kessner de se foutre de nous, piquant subitement le coup de la pellicule qui fond de Planet Terror, avec la mention “bobine manquante” à l’appui, pour passer à autre chose et nous faire croire que la jeune femme est morte. L’idée est de nous surprendre à son retour, mais on le sait puisqu’elle est la seule à ne pas avoir droit à une scène sanglante.

Un choix très maladroit, surtout que contrairement à l’original où le gag avait un sens en plus d’être amusant (la pellicule brûle en pleine scène “chaude” et permet de faire un bond en avant pour supprimer la partie creuse du film), ici cela arrive comme un cheveu sur la soupe et ne change strictement rien au déroulement de l’intrigue. Une simple ellipse aurait pu donner la même chose.

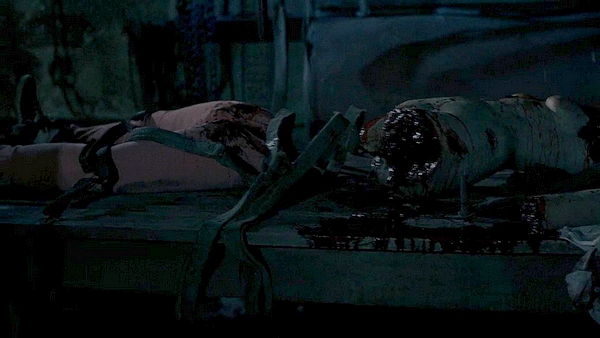

Lorsque vient le générique, on ne peut s’empêcher de rouler des yeux et de se dire “tout ça pour ça ?”. Et c’est bien dommage car il y a avait des choses dans ce Lost After Dark qui aurait pu en faire une série B amusante. Le côté technique déjà, bien foutu au regard des petits budgets habituels et permettant quelques scènes gores bien troussées: un type est lentement perforé par une tarière, un autre se fait crever l’œil par un morceau de verre à la manière de L’Enfer des Zombies, un adolescent tente de s’échapper en se faufilant sous la carcasse d’une vieille voiture, et le tueur n’a plus qu’à virer la cale d’un coup de pied pour le broyer en un instant… C’est varié, c’est généreux et effectif, là dessus rien à redire même si il n’y a aucun meurtre particulièrement mémorable ou over the top.

Une certaine forme d’humour noir et plutôt méchant ravive parfois l’attention du spectateur. Ainsi la première victime n’est pas tuée mais ligotée à une grange avec des fils de fer barbelé, et abandonné sur place par ses amis. Dans leur fuite ceux-ci n’ont de cesse de passer à côté de lui sans jamais l’aider pour autant. La pouffiasse de service brise la nuque de son petit chien, à grand regret, car celui-ci fait trop de bruit et pourrait trahir sa position lorsqu’elle se cache de Joad. Quant à l’héroïne, elle flippe pour son premier baiser et c’est finalement le tueur qui le lui donne après sa mort… Pour lui bouffer la langue !

Mais le meilleur, le seul élément qui vaut véritablement le coup, c’est Robert Patrick. Alors que ce dernier ne brille plus tellement par sa présence, apparaissant souvent bien triste ou sous-employé (souvenons-nous d’Une Nuit en Enfer version série télé, où il n’était que l’ombre de lui-même), on assiste ici à une véritable renaissance du T-1000 qui semble s’éclater dans son rôle de vétéran du Vietnam devenu principal de lycée. Insultant mais jamais vulgaire, gardant l’étiquette militaire dans sa manière de parler, il devient une mitraillette de répliques hilarantes. Il faut le voir expliquer à une élève qu’elle ferait mieux de sortir munie d’une arme d’auto-défense, afin d’être toujours prête au moindre au problème comme lui l’était sur le terrain autrefois. Lorsqu’il se retrouve confronté à Junior Joad, il n’est pas effrayé pour un sou et semble même ravi de pouvoir se mesurer à lui dans un combat à mort.

Quel dommage que le personnage lui-même ne serve à rien si ce n’est donner un faux espoir de fuite à la Final Girl, disparaissant bien vite alors qu’il semblait clairement désigné comme celui qui viendrait faire justice dans le dernier acte. Au moins ses scènes se montrent extrêmement divertissantes, ce qui ici signifie beaucoup tant il ne se passe rien.

Pour la forme, notons également l’apparition surprise de Rick Rosenthal lors de l’épilogue, le réalisateur des chefs d’œuvres que sont Les Oiseaux II et Halloween: Resurrection venant incarner le shérif du coin. L’homme semble avoir raté sa vocation car il est beaucoup plus crédible en acteur quand metteur en scène, mais ne tirons pas sur l’ambulance. Au moins ses films avaient plus de substance que Lost After Dark, et oui, j’ai bien conscience de ce que je dis ! Riez si vous voulez, mais aussi mauvais soit-ils, ses navets restent encore dans les mémoires même si ce sont pour les mauvaises raisons.

Lost After Dark ? Je peux vous garantir que d’ici trois semaines je n’en garderai plus aucun souvenir…

Commentaires récents