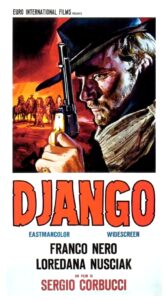

Django

(1966)

Si la Trilogie du Dollar de Sergio Leone constitue l’apogée du western italien pour le grand public, il existe de nombreuses autres perles qui continue de prouver que l’appelation “western spaghetti” n’est pas seulement péjorative mais aussi très réductrice. Premier volet de la trilogie thématique Blood and Mud, Django est l’un des représentant définitif du genre, ceux qu’il est difficile de surpasser. Difficile à croire à priori vu que le projet initial n’est finalement qu’un remake de Pour une Poignée de Dollars, ou plus exactement une nouvelle adaptation du supérieur Yōjimbō d’Akira Kurosawa. Une idée que l’on doit au maestro Sergio Corbucci, qui accoucha du scénario avec l’aide de tout un tas de personnes dont son propre frère Bruno. Sa copie, plus sombre et violente, il ne la rend pas identique à son modèle contrairement à Leone, et si l’on en retrouve toutes les grandes lignes, elles apparaissent ici dans un contexte et un ordre différent, suffisament pour que la parenté avec l’original ne saute pas immédiatement aux yeux et se dévoile simplement au fur et à mesure que l’aventure progresse.

Son héros, bel et bien nommé d’après Django Reinhardt (une vilaine blague liée à la main handicapée du musicien, qui ne l’empêchait pas d’être un virtuose, car un sort similaire attend le personnage), est un ancien soldat Nordiste qui débarque dans une ville fantome située près de la frontière. Typique du cinéma transalpin, l’homme n’a rien du justicier valereux monté sur son cheval blanc. Il se déplace ici à pied, ses affaires perchées sur l’épaule tandis qu’il traine derrière lui un lourd cercueil au contenu mystérieux. Il n’est désormais plus un spoiler de dire ce que celui-ci contient, d’autant que la révélation intervient en milieu de film, mais la première partie entretien un certain suspense concernant les intentions et origines du protagoniste, même s’il suffit d’écouter les paroles de la sublime chanson titre pour comprendre ce qu’il vient faire en ces lieux. A la manière de Yōjimbō, l’endroit est en proie à une sanglante guerre des gangs qui a eu raison de la population: ici les troupes du raciste Major Jackson, un Sudiste qui entend massacrer tous les Mexicains du coin, et le Général Rodriguez, un révolutionnaire aux méthodes brutales.

Deux crapules que Django va manipuler afin de mieux les exterminer, mais surtout pour mettre la main sur une cargaison de pépites d’or gardée par des soldats dans une forteresse locale. Cependant pas question pour lui d’aller et venir entre les deux camps, puisque l’un est un groupe de xénophobes fanatiques dont les cagoules rouges évoquent les frusques du Ku Klux Klan. C’est donc exclusivement du côté des mexicains que le cowboy se bat, même si ses vrais alliés sont en fait les derniers civiles vivant retranchés dans un saloon. Un établissement qui lui sert de repaire exactement comme on le voyait dans Pour une Poignée de Dollars et dont le tenancier va là aussi servir de guide et de sidekick vaguement consentant. Cette fois le bonhomme n’est pas seul et avec lui se trouvent quelques prostituées qui survivent en s’offrant à un clan ou un autre. Parmi elles, une métisse américano-mexicaine, détestée de tous par sa nature mais que Django va sauver d’une mort certaine. La belle va bien sûr craquer pour lui, mais contre toute attente elle ne deviendra pas la demoiselle en détresse qui obligera le justicier à se trahir pour la sauver, comme cela se passait dans les autres versions de l’histoire.

Car comme on l’apprend, celui-ci pleure une première épouse qu’il n’a pas pu sauver sans doute parce qu’il était partie en guerre, et avec elle est mort Django, l’homme, qui spirituellement repose bien dans le cercueil, à côté de cette imposante mitrailleuse Gatling qu’il sort à l’occasion pour faucher des dizaines et des dizaines de bandits venu l’abattre, dans une scène inoubliable qui aide beaucoup à gonfler l’impact du film sur le public. Il y a d’autres éléments marquants comme ce pont de singe délabré au-dessus de sables mouvants, cette bagarre de péripatéticiennes dans la boue, le calvaire de se prêtre a qui le Général coupe une oreille avant de le forcer à la manger (une torture que Quentin Tarantino dérobera en partie dans Reservoir Dogs), l’idée que le Major est si pitoyable qu’il est prêt à s’allier au gouvernement Mexicain pour s’enrichir ou abattre ses enemis, et bien sûr le duel final dans le cimetière où Django, blessé et prostré sur la tombe de sa femme, doit affronter plusieurs ennemis. Les mains brisées, éclatées à la crosse de fusil et piétinées par des chevaux, il utilise la croix de la scepulture en guise de trépied.

L’ultime image, saisissante, dévoile la rédemption du pistolero, qui s’éloigne à l’arrière-plan pour se trouver une nouvelle vie, tandis que devant la caméra traine son arme couverte de sang qu’il abandonne là où repose son ancien amour désormais vengé. Un symbole simple, certes, mais parfaitement maitrisé et visuellement réussi, au même titre que la description de ce héros désormais impuissant, castré en quelque sorte, mais suffisament héroïque pour transcender son état le temps d’éliminer le Mal qui gangrène la ville. Un concept qui rapproche étonnament l’oeuvre du cinéma de Chang Cheh, metteur en scène chinois dont les héros finissaient souvent mutilés et plus bas que terre avant de se relever une dernière fois pour un ultime baroud d’honneur. Presque dommage du coup que Django ne se soit pas déroulé dans la neige comme cela était prévu avant que la logistique du tournage ne change les choses. Pas bien grave puisque Corbucci recyla l’idée peu après dans le second volet de sa saga, Le Grand Silence. Un film sans lien direct avec Django mais conçu dans le même esprit.

Des suites, Django en possèderait plus d’une trentaine selon le profane, qui ignore certainement que l’oeuvre fut si populaire que les italiens commencèrent à utiliser le nom à tort et à travers afin d’attirer l’attention sur leurs produits. Existent toutes sortes de westerns prétendant avoir une connexion avec celui-ciet plein de justiciers qui sont supposément le même personnage malgré les nombreuses entorses faites à son attitude, sa personnalité et son histoire personnelle. Des versions bootlegs en quelque sorte. Du reste les éditeurs s’amusèrent surtout à modifier les titres ou les doublages selon les pays pour transformer artificiellement l’identité des protagonistes. Une mode hors de contrôle durant les années 60 et 70 qui toucha d’ailleurs d’autres franchises: c’est ainsi que, tel les péplums d’avant où les noms d’Hercules, Masciste, Samson et Ursus étaient interchangeables, de nombreuses légendes de l’Ouest à la filmographie plutôt courte se retrouvèrent affublé d’innombrables rejetons non officiels: Hallelujah, Ringo, Sabata, Sartana, Spirito Santo, Trinita…

Autant de films à la qualité variable, même s’il en existe quelques uns de réussi en ce qui concerne Django, comme ce Django, Prépare ton Cercueil ! avec Terence Hill. Les japonais, eux, pas dupes quant aux similitudes avec l’oeuvre de Kurosawa, lui offrir aussi le titre de Yōjimbō (用心棒, le garde du corps) comme ils le firent avec le film de Leone, créant un parallèle trompeur comme si Django et L’Homme Sans Nom était la même personne (Pour une Poignée de Dollar devint 荒野の用心棒, ou Kōya no Yōjimbō, soit le garde du corps dans les terres sauvages, et Django devint 続 • 荒野の用心棒, ou Zoku • Kōya no Yōjimbō, le garde du corps dans les terres sauvages, la suite). Le film ne compte en réalité qu’une seule véritable séquelle, Django 2: Il Grande Ritorno, ou Le Grand Retour de Django chez nous, sorti très tardivement en 1987 bien après la mort du western spaghetti et même du genre dans son ensemble. L’intrigue intègre d’ailleurs ce gros bond dans le temps, présentant un Django plus âgé dans un contexte un peu différent du far west classique. En 2012 fut annoncé un troisième volet baptisé Django Lives !, qui se déroulera 50 après l’original.

Hélas si le projet n’a pas été abandonné, on n’en voit toujours pas le bout à force de retards pour diverses raisons. Le réalisateur ne fut signé qu’en 2016 (John Sayles, auteur de Lone Star) et l’épidémie de Covid n’arrangea rien à l’affaire. Pendant ce temps Canal + a annoncé sa propre version sous forme de série télé en 2015, en partenariat avec Sky Italia. Celle-ci cumule aussi les faux départs mais seraient en torunage depuis Mai 2021, avec le belge Matthias Schoenaerts dans le rôle titre. L’histoire semble plus s’inspirer de Django 2 cependant, et ne compte pas sur la participation de Corbucci, ce qui rapproche de facto cette incarnation des bootlegs d’autrefois. De toute façon rien ne saurait remplacer l’original, tout simplement mythique et comptant parmi les meilleurs titres du genre, ni son interprète, le légendaire Franco Nero, alors âgé d’une vingtaine d’année mais ayant réussi miraculeusement à se vieillir pour correpsondre au rôle. Il laissa même sa voix être doublée par autre, aussi bien dans la version italienne (Nando Gazzolo) que dans l’anglaise (Tony Russel).

Le rôle fit exploser sa côte de popularité et le comédien s’envola vers tout un tas de projet après ça, non sans revenir au western à l’occasion, comme avec Keoma de Enzo G. Castellari et Le Temps du Massacre de Lucio Fulci. Un rôle dont l’influence continue à se répercuter à travers la pop culture du monde entier au point de faire des émules encore de nos jours. Citons animes japonais (Cowboy Bebop), hommages et pastiches (Django Unchained de Tarantino, Sukiyaki Western Django, avec Taranino en guest), jeux vidéos (Red Dead Revolver et les autres Red Dead Redemption), musique (un Return of Django reggae par The Upsetters, ce Django punk par Rancid), et j’en passe. Il faut dire qu’avec son ambiance lugubre, sa brutalité surprenante, ses décors boueux balayés par un vent plaintif, Django sait se faire remarquer dans un genre codifié à l’extrême. Si les bisseux ont déjà dit tout ce qu’il y avait à dire sur le sujet et que des articles comme celui-ci sont plutôt inutile dans le grand ordre des choses, il convient malgré tout de propager l’information comme la peste afin que le grand public réalise enfin a quel point la Mud and Blood Trilogy est tout aussi bonne que celle, forcément plus friquée, de Leone.

Et en France il y a un argument supplémentaire pour cela, car les autres épisodes remplacent Nero par des stars bien de chez nous et très appréciées par la foule: c’est Jean-Louis Trintignant qui fait parler la poudre dans Le Grand Silence (là encore parasité par Tarantino dans Les Huit Salopards, décidemment) et un jeune Johnny Halliday troque la guitare pour le fusil dans Le Spécialiste. A quand l’album reprise de Tarantino ? Pour conclure citons aussi la présence de Ruggero Deodato au générique, alors assistant réalisateur expérimenté mais encore loin d’avoir fait ses preuves à l’époque. Sans déclarer que l’atmosphère de Django à eu une influence sur ses films de cannibles, ça ne serait pas trop tiré par les cheveux de dire qu’il y a un petit quelque chose de boueux et de sanglants dans ces œuvres, particulièrement chez Cannibal Holocaust. On ne pensera ce qu’on vaudra.

Commentaires récents