Bloody New Year

(1987)

Quand Norman J. Warren, le sympathique réalisateur d’Inseminoid et Satan’s Slave se lance dans la production de Bloody New Year, il ne s’attend certainement pas à ce qu’il s’agisse de son dernier film. Ce qui devait être un simple nouveau projet va se transformer en véritable cauchemar pour lui au point qu’il démissionnera après le tournage, incapable d’en supporter d’avantage. La faute avant tout aux producteurs contre lesquels il dû lutter du début à la fin, les bonhommes n’étant pas des fans du genre horrifique comme lui. Ce qui s’avère problématique quand toute l’idée est ici justement de rendre hommage aux séries B des années 50. En résulte une œuvre bancale à force de concessions, qui n’est pas vraiment ce que son créateur avait en tête à l’origine. Celui-ci n’est d’ailleurs pas tendre avec le résultat, considérant la chose comme son pire film et refusant d’en parler en détail. De la rancune qui persiste encore maintenant, en témoigne ce commentaire audio très sobre sur le Blu-ray édité en 2019 par Vinegar Syndrome.

Pour autant il serait dommage de jeter la bête aux orties puisqu’elle n’est pas si mauvaise que ça. Bordélique oui, et plus drôle qu’effrayante, la faute à tout un tas de facteurs, mais malgré tout divertissante, rythmée et généreuse. Car ce que l’on a ici est globalement l’équivalent d’un tour de train fantôme, avec toute la stupidité et l’amusement que cela implique. Le scénario n’est finalement qu’un prétexte pour balancer à l’écran le plus de bizarreries possible, façon La Quatrième Dimension sous LSD, toute logique étant à jeter par la fenêtre. En fait la note d’intention est simple et présentée d’entrée de jeu lorsque les protagonistes visitent une petite fête foraine locale, et Bloody New Year est rempli du début à la fin de monstres en plastoc et d’éclairages colorés. Oh le concept était sans doute plus sérieux à l’origine, le réalisateur ayant vanté la qualité du script avant les modifications ordonnées par la production, et effectivement il y avait là matière à créer une situation vraiment cauchemardesque.

L’histoire mise en place par Warren et deux amis s’inspire de l’incident de l’île Gruinard, en Écosse, que le gouvernement utilisa comme site de test pour armes bactériologiques avant de perdre le contrôle de la situation, forçant les responsables à mettre la zone en quarantaine de 1942 à 1990 pour éviter une contamination du reste du pays. La maladie est ici remplacée par le crash d’un avion équipé d’un système anti-radar expérimental pouvant le rendre littéralement invisible en changeant la structure du temps et de la matière. Lancé aux premières heures de l’année 1960, l’engin parasite une petit île anglaise et ses résidents, les piégeant perpétuellement dans une boucle temporelle où tout se mélange: la plage, la forêt, l’hôtel de luxe et les gens qui s’y trouvent finissent par former une seule grosse entité maléfique engloutissant tout ce qui s’introduit sur son territoire. Inévitablement, une bande de jeunes va venir explorer les lieux, se retrouvant attaquée par les abominations qui s’y cachent.

Ce scénario, alors baptisé Time Warp Terror, évoque beaucoup les aventures classiques de Doctor Who, série qui n’hésitait jamais à détourner la science-fiction à papa pour verser dans l’horreur pure et dure. Mais son potentiel est ruiné par la décision des exécutifs de tout faire le plus rapidement et le moins cher possible, et le résultat est sans doute loin de ce que les créateurs avaient en tête. De la série B d’autrefois, l’œuvre n’en est plus un hommage mais un représentant peu flatteur et mal foutu aussi rudimentaire que possible. Pas désagréable malgré tout grâce à ses idées folles qui, toutes proportions gardées, forment une sorte d’équivalent du bordélique Spookies, avec cet assortiment de monstres tous différents les uns des autres et semblant provenir de films différents. Une table se transforme en monstre gluant avant de reprendre sa forme d’origine après avoir été blessé tandis que le personnage d’un film sort de l’écran pour attaquer le spectateur qui se moque de lui, disparaissant ensuite en plongeant directement dans l’objectif de la projectioneuse.

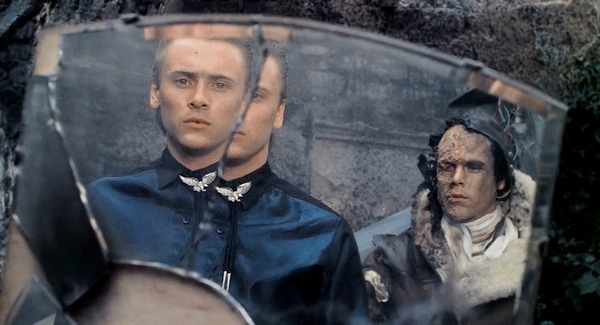

Des fantômes invisibles s’amusent sur la plage avant de pourchasser des promeneurs, simulés par une caméra voltigeante à la Evil Dead, le pilote responsable de la catastrophe erre dans les parages tel un mort-vivant, le visage ravagé par les flammes, et l’hôtel lui-même prend vie afin de s’attaquer aux personnages: les parois de l’ascenseur se font pousser des bras pour absorber une utilisatrice, une fille est aspirée dans un miroir par son propre reflet et une cuisine entière s’anime pour empêcher les héros de s’enfuir, leur balançant assiettes, serviettes et couverts au visage avant qu’une gigantesque marmite ne dévore quelqu’un. Mais le meilleur demeure cette tête de vautour en bois ornant la rampe du grand escalier, qui s’en va mordre une main l’ayant effleurée. Décapitée, la sculpture se met à hurler tout en saignant un liquide vert avant de retrouver magiquement sa place quelques instants plus tard, grognant encore contre ceux qui s’approche un peu trop près d’elle. Et à cela se rajoute aussi quelques effets gores, il est vrai plutôt grossiers.

Un zombie se fait couper le bras par un ascenseur, un crâne est défoncé au club de golf et un filet de pêche doté d’hameçons déchire lentement la peau de la personne qu’il retient. Une possédée est frappée au ventre, le poing la transperçant de part en part, puis démembrée à la hache, mais elle se défend plutôt bien en brisant la nuque d’une victime en faisant tourner sa tête plusieurs fois sur elle-même. Quant à l’aviateur défiguré, il est si vieux que son crâne explose comme un melon bien mûr au premier choc, son corps croulant en poussière une fois au sol. Le clou du spectacle a cependant été censuré, les producteurs ne désirant pas écoper d’une classification trop restrictive: le héros, prisonnier de sables mouvants jusqu’au cou, s’y faisait découper la tête par une goule armée d’une hélice de bateau. Si la scène est toujours là, elle se déroule désormais complètement hors champ. Dommage car l’effet était signé par un jeune David Williams, qui ne reprendra le boulot que dix ans plus tard avec Event Horizon.

Pas étonnant donc que Norman J. Warren ait fini par abdiqué durant la post-production, épuisé par les demandes incessantes de ses partenaires. La tournure des évènements fini par l’écœurer et il les laissa gérer les choses sur la fin, abandonnant définitivement sa carrière se faisant. Parmi les éléments gâchés, le réalisateur cite notamment la musique et les bruitages, mais ce sont plutôt le ton général et les séquences atmosphériques qui perdent de leur superbe. Il n’en reste que des vestiges, comme la découverte de ces morceaux de miroir brisé flottant dans la forêt, ou ces murs qui gonflent et hurlent comme si des âmes en peine étaient coincées à l’intérieur. La boucle temporelle est à peine discernable si ce n’est à travers quelques objets se remettant en place après avoir été utilisés, l’hommage aux séries B se limite à la diffusion d’une scène des Monstres Invisibles au cinéma et à la mention de I Was a Teenage Werewolf, et les rares moments d’humour volontaire ne fonctionnent plus du tout.

Mentionnons quand même cette inversion des relations hommes / femmes où c’est madame voudrait s’envoyer en l’air, son compagnon la refusant constamment. Une petite bizarrerie à l’image cette absence totale de réaction de la part des protagonistes après la toute première mort qui se déroule pourtant sous leurs yeux, et le final montrant les survivants chevaucher un billard mouvant au milieu d’une foule de zombies sous fond de musique foraine, un peu comme s’ils étaient… dans un train fantôme ! L’air de rien cette accumulation d’absurdités, d’approximations et d’amateurisme fini par conférer une dimension particulière à Bloody New Year, comme si la réalité avait totalement perdu pied. Exactement comme dans le film. Voilà qui est donc parfait, et le temps n’arrange rien à l’affaire non plus, en témoigne la qualité d’image du Blu-ray: les négatifs originaux ayant été perdu ou détruit, l’éditeur fut forcé de scanner la dernière copie 35mm existante, laquelle a subit de gros dégâts.

La restauration minutieuse n’empêche pas la présence de nombreux artefacts, de griffures et autres salissures à l’écran. Autant d’imperfections qui ont pourtant presque totalement disparu de l’univers du cinéma de nos jours, grâce au digital, un peu comme si l’œuvre voulait consciemment rester dans le passé quoiqu’il arrive. Les amoureux de la technologie râleront sans doute devant tant de défauts, mais il faut admettre que, thématiquement, cela ne pouvait pas mieux tomber !

Commentaires récents